A plus dans l’Erebus

– C’est moi où ça caille ?

– Il fait plus de 20° et tu es enfoui sous trois plaids en pilou et un éboulis de chats tièdes, Jean-Christophe. Devant la cheminée.

– N’empêche. J’ai froid là.

– Où ?

– Le bout de l’orteil gauche. Fais quelque chose.

– Au point où on en est, je vais sortir la bouillotte. Làààà. C’est mieux, Sheldon Cooper ?

– Disons que ça commence à être douillet.

– Et je peux savoir pourquoi tu as subjectivement froid alors qu’il fait objectivement chaud ?

– Je blâme la littérature.

– Tu ne seras pas le premier. Et plus précisément ?

– Je viens de relire un bouquin de Dan Simmons.

– Encore ? Tu sais que tu ne devrais pas. Tu fais des cauchemars toute la nuit à chaque fois et ça nous ruine les literies, si tu vois ce que je veux dire.

– Pas n’importe lequel, en plus. Terror.

– Ah oui. L’expédition Franklin et la recherche d’un passage maritime pour passer de l’Atlantique au Pacifique en passant par le nord-ouest. Au temps pour moi, je comprends. Je n’ai jamais eu aussi froid qu’en lisant ce bouquin, et j’étais dans le Nevada au mois d’août.

– C’est quelque chose, la puissance d’évocation, hein ?

– Tu m’étonnes. Surtout quand tu as vu la série.

– Et le pire, c’est que tout est vrai.

– Alors on va éviter de gâcher le plaisir de la découverte à ceux qui ne l’ont pas lu, mais ça me surprendr…

– Je ne te parle pas de l’aspect fantastique. Mais tout le reste est vrai. Le Terror est un vrai bateau, l’Erebus aussi, et l’expédition Franklin est bel et bien l’un des plus beaux plantages de l’histoire de l’exploration maritime. Zéro survivant et une mort plutôt atroce pour tout le monde, ce n’est pas si fréquent. On est assez haut sur l’échelle de la loose, dite échelle de La Pérouse.

– Tout ce qu’on aime.

– Comme tu dis. Et c’est évidemment toujours un peu facile a posteriori, mais sincèrement, quand tu regardes la manière dont elle a été montée, tu ne peux pas t’empêcher de te dire qu’ils avaient à peu près tout fait pour se planter comme des gros pandas. Remets une bûche dans la cheminée, tu seras gentil.

– On part pour le Grand Nord ?

– En faisant un détour par les salons de l’Amirauté britannique en 1845, oui. Et tu sais ce qu’on fait dans les salons de l‘Amirauté britannique en 1845 ?

– Non ?

– On s’emmerde à cent sous de l’heure.

– Ah.

– Ben oui : ça fait déjà bien trente ans que les matelots de Sa Majesté n’ont plus le plaisir innocent de pouvoir déglinguer la marine de Napoléon à Trafalgar ou ailleurs.

– Ce qu’on peut s’ennuyer en temps de paix, hein ?

– Il y a un peu de ça. Pour toute une génération d’officiers biberonnée aux récits épiques de leurs glorieux ainés, ça devient compliqué. Comment rivaliser avec la génération des guerres napoléoniennes ? Comment devenir le nouveau Nelson quand les chances de pouvoir tirer une bordée se raréfient, et qu’aucun adversaire d’envergure ne se présente ?

– En renonçant à ses rêves de gloire ?

– Tu ne veux pas non plus qu’ils aillent cultiver des poireaux au pays de Galles, non ? Le commandement anglais a de fait un gros problème qu’on retrouve d’ailleurs partout : comment occuper des militaires en temps de paix ? L’exercice, ça va bien cinq minutes, mais les officiers britanniques sont formés pour aller se frotter au danger, pas pour faire des petits tours en bateau dans la Manche.

– Alors ?

– Alors l’exploration maritime est un bon moyen de les occuper. On a déjà fait le tour du globe dans tous les sens, au milieu du 19e siècle, mais il reste encore quelques zones inconnues et mal explorées, des mare incognita comme il y a des terra incognita.

– Des zones blanches dans le grand bleu.

– Dans le cas des pôles, c’est même le moins qu’on puisse dire, les zones polaires ne faisant en général pas semblant d’être blanches. Bref, depuis une vingtaine d’années, l’Angleterre a déjà envoyé par mal d’équipages se frotter au froid polaire, aux banquises et à Bibifoc.

– Mais…

– Oui ?

– J’ai une question bête.

– Une habitude tenace, je note.

– … Pourquoi ?

– Pourquoi quoi ?

– Pourquoi s’emmerder à aller explorer des régions où on se fait notoirement congeler la couenne ?

– Pour la plus grande gloire de la couronne britannique, déjà.

– Pardon, mais c’est un peu léger.

– Pour partir à la quête du Graal, Sam.

– Ma dernière tentative d’exégèse sur le sujet date un peu, mais je vois mal ce que Joseph d’Arimathie serait allé foutre au pôle nord.

-J’étais métaphorique. Le saint Graal des marins, c’est le passage du Nord-Ouest.

– Et ça fait deux fois que tu parles de ce truc, mais c’est QUOI ?

– Pour faire simple, disons que depuis Marco Polo au moins, les Européens cherchent à aller en Asie le plus vite possible – c’était l’objectif de Christophe Colomb, d’ailleurs. Et en 1845, c’est longuet : t’es bon pour te taper tout le tour de l’Afrique en barlu, ce qui est un peu rageant quand ton Empire colonial s’étend à l’Inde et à quelques autres menues bricoles en Asie du sud-est. Le Soleil ne se couche peut-être jamais sur l’empire anglais, mais ça prend un sacré bout de temps d’en faire le tour.

– Ben pourquoi tu ne passes par le canal de S… Oh.

– Eh oui. Il s’en faut encore de quinze ans pour qu’on raccourcisse sérieusement les temps de trajet à Suez, en 1845. Concrètement, rejoindre l’Asie suppose soit de se taper le Cap de Bonne Espérance en contournant l’Afrique, donc, soit le Cap Horn en passant par l’Amérique du Sud. Soit deux des mers les plus dangereuses du globe. Bref, c’est interminable, c’est dangereux, c’est mouillé, y a du vent, ça pue le varech et ça pullule de Moby Dick et de créatures lovecraftiennes.

– Dont des poulpes.

– TAIS-TOI SAM.

– Géants.

– IL SUFFIT.

– Armés jusqu’aux dents.

– JE T’AI DIT D… Attends, ils ont des dents, en plus, ces salopards ?

– Ceux qui te guettent dans l’ombre, oui.

– Remets-moi un huitième plaid, j’ai eu un frisson. Bref : les géographes anglais planchent sur le problème et se disent qu’avec un peu de chance, une bonne façon de réduire la durée des trajets maritimes serait de trouver un nouveau passage au nord-ouest, cette fois.

– Alors je ne suis pas géographe mais il y a une grosse banquise, là, quand même.

– Mais ça ne coûte pas cher d’aller voir, non ?

– Euh ben si. Non ?

– Réflexion faite, oui, ça coûte un genou, ce genre d’expédition – mais imagine le gain de temps si jamais on trouve le fameux passage.

– Et le temps…

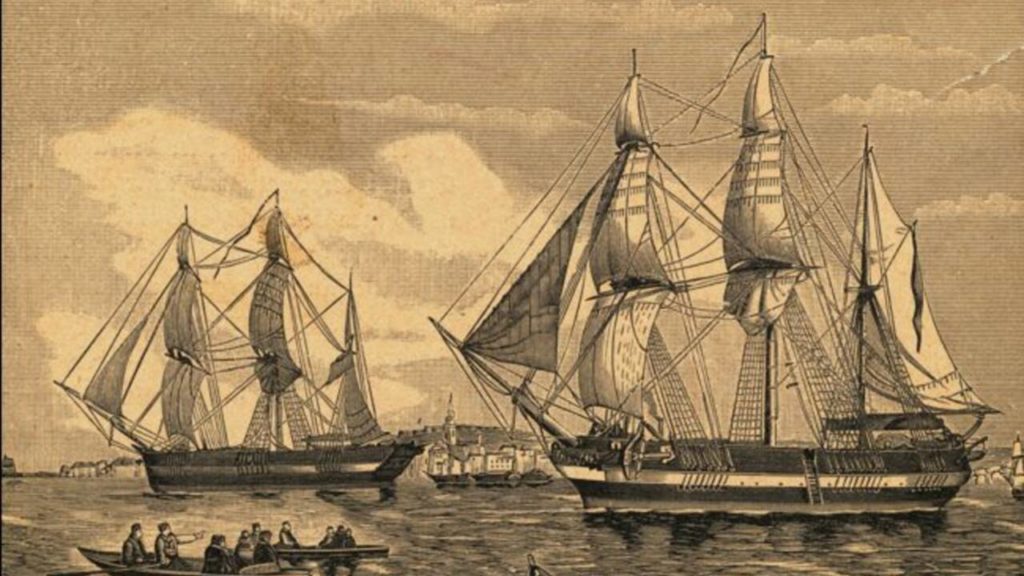

– … is money. Bref, voilà pourquoi on décide de lancer deux navires sur les mers en 1845, sous le commandement de John Franklin : le Terror et l’Erebus. C’est particulier, comme choix, au passage. Je te passe la traduction du mot terror mais ce n’est pas tellement plus joyeux du côté de l’Erebus, dont le nom est à la fois une référence à la divinité primordiale des Enfers, soit une région de ces mêmes Enfers – celle par laquelle passent les morts quand ils viennent tout juste de quitter ce bas-monde. C’est très gai, il y a tout ce qu’il faut en marais gelés, avec quelques lacs de feu pour faire joli.

– C’est l’Islande, quoi.

– Le Mordor sous la neige, plutôt. Mais passons, le nom des navires est en soi un détail. Le choix du patron de l’expédition est déjà plus problématique.

– Pourquoi ?

– Disons que John Franklin, ce n’est pas le casting du siècle. C’est un vétéran de Trafalgar, c’est aussi capitaine courageux qui a l’avantage d’avoir déjà participé à deux expéditions polaires où il a bien failli y laisser sa peau mais… Ben il est vieux : 59 ans. C’est jeune pour le bridge, mais pas pour aller faire le zouave par – 50°.

– Mais il n’y a personne d’autre ?

– Oh si, au point que Franklin est le… 6ème choix. Certaines autres personnalités pressenties ont refusé sur l’air du « cette expédition est un suicide bande de malades », d’autre ont été jugées trop jeunes ou d’un rang social trop modeste.

– Pardon ?

– Eh oui.

– Mais quel est le rapport avec leurs compétences ?

– Ce n’est pas convenable, Sam. Prends le capitaine Crozier : un homme méritant, évidemment, mais de basse extraction. Il est Irlandais, en plus. Tu imagines un Irlandais commander des officiers anglais ? Billevesées, Sam. Billevesées.

– Je t’ai dit ce que ça m’inspirait, la royauté britannique ?

– Oh souvent oui. En général en tripotant la guillotine que t’as monté dans le jardin – faut qu’on en cause, d’ailleurs, les voisins commencent à jaser. Bref : on garde Crozier, mais en numéro 2. Au capitaine Franklin l’Erebus et la tête de l’expédition, au capitaine Crozier le Terror et le second rôle.

– Ils sont fiables, au moins, les rafiots ?

– Alors…Sur le papier oui. Ce sont des voiliers spécialement reconvertis pour les régions arctiques, avec une coque renforcée, des machines à vapeur pour pouvoir avancer quand le vent ne suffit pas, un vrai beau système de chauffage central et une bibliothèque de 2900 bouquins.

– Une pardon ?

– Parfaitement, sans compter deux orgues de barbarie pour animer les longues soirées d’hiver.

– Si tu essaies un jour d’animer nos longues soirées d’hiver avec un orgue de Barbarie, tu vas comprendre le sens du mot barbarie, Jean-Christophe.

– Je m’en garderai bien. Bref, sur le papier, ça va – sauf qu’à bien y regarder, ça reste des voiliers vieux de trente ans qu’on a modernisé à l’économie en plaquant des tôles sur les coques. Et c’est sur ces trucs qu’on compte aller résister à la force de compression d’une putain de banquise.

– Pourquoi est-ce que j’ai l’impression que ça part mal ?

– Parce que tu connais la fin, mais aussi parce que ça ne fait que commencer. Comme ce genre de voyages revient à partir pour plusieurs années, on a bourré les cales d’une invention ultramoderne : les boites de conserve.

– C’est moderne, la boite de conserve ?

– En 1845 ? C’est révolutionnaire. De quoi nourrir l’équipage pendant des mois sans avoir à se poser la question de la conservation des aliments, ce qui permet de varier les menus.

– Moins cinquante degrés dehors, ça ne suffit pas à protéger la bouffe ?

– Il fait plus chaud que ça dans les cales, Sam, et il faut déjà y arriver, dans le cercle arctique, où il ne fait pas toujours en dessous de zéro d’ailleurs. Bref : évidemment, on a acheté tout ça un peu vite au dernier moment et à un fournisseur vraiment pas cher après un appel d’offre écrit avec les pieds, mais c’est toujours ça de pris.

– Je sens que ça va se payer, ça.

– En tout, ce sont donc 134 marins, officiers compris qui partent le matin du 19 mai 1845, direction le Groenland. Sans compter un singe nommé Jecko.

– Des hommes expérimentés, j’imagine.

– Oh oui. Il y en au moins quatre qui ont déjà foutu les pieds dans l’Arctique, t’as qu’à voir comme tout le monde est bien préparé.

– Ah.

– Comme tu dis. La plupart n’ont jamais vu un putain de flocon… Au début du mois d’août, deux baleiniers aperçoivent les équipages de l’Erebus et du Terror. Et ce sont les derniers Européens à les avoir vus vivants : après un an de voyage, plus aucune nouvelle n’arrive à Londres. Deux ans passent.

– Toujours rien.

– Nope. Une qui est aux 400 coups, c’est Lady Franklin qui commence à tanner tout le monde à Londres, en faisant le siège de l’Amirauté. L’opinion publique s’en mêle et l’Angleterre décide enfin d’envoyer deux expéditions de secours à la poursuite de l’expédition Franklin.

– Et ?

– Zéro pointé. On ne retrouve ni les navires, ni les marins. Mais en 1850, cinq ans après le départ de Franklin, on trouve une tombe, en revanche.

– Oh.

– Trois tombes, en fait, creusées dans la glace – pardon, le permafrost, une terre gelée en permanence et aussi dure que de la pierre. Les noms, restés en place sur les petites pierres tombales dressées par des hommes transis de froid pour leurs compagnons d’équipage, sont ceux des trois premières victimes de l’expédition, tuées par la tuberculose : John Torrington, 20 ans, mort le jour de l’an 1846 ; John Hartnell, 24 ans, mort trois jours plus tard ; et William Braine, 32 ans, mort un jour d’avril.

– Eh ben c’est gai.

– Non, mais ça arrive sur une expédition de ce genre et à cette date. En revanche, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé au reste de l’équipage. Quelques années plus tard, en 1854, un autre explorateur, John Rae, a l’excellente idée de poser quelques questions aux tribus Inuits, pas si rares dans le secteur et à un chasseur en particulier : Mar-Ko, qui servait aussi de traducteur entre les Inuits et les quelques Occidentaux qui s’aventuraient dans les villages de pêcheurs, plus au sud. C’est à ce brave garçon qu’on doit les seuls témoignages directs sur ce qui s’est passé. Mar-Ko explique que huit ans plus tôt, des Inuits ont vu passer un groupe d’une quarantaine d’hommes épuisés qui tiraient derrière eux une chaloupe montée sur patins. John Rae récupère aussi à cette époque de petits objets auprès des Inuits : des cuillères d’argent, des boussoles, des petits couteaux, etc.

– Attends une seconde. Les Inuits ont croisé des rescapés ?

– Oui.

– Et ils ne les ont pas aidés ?

– Oh si, ils ont essayé.

– Et ?

– Et ils se sont fait tirer dessus.

– Mais enfin ?

– Va savoir pourquoi. Disons qu’ils ont pu craindre une attaque – on parle d’hommes épuisés qui viennent de passer deux ans pris dans les glaces, affamés, sans doute malades pour certains à l’agonie, à ce stade. Ça peut expliquer une lucidité flageolante sur laquelle tu rajoutes une bonne couche de présupposés racistes au sujet des sauvages tribus Inuits, et t’as le bon cocktail pour un parfait loupé.

– Et Rae a retrouvé les corps ? Ou la fameuse chaloupe montée sur patins ?

– Non, mais les Inuits les ont vus. Et du coup, Rae a une petite idée de ce qui est arrivé à une partie des cadavres, en revanche. Tu vois ce que c’est, le cannibalisme de subsistance ?

– Oh non, pas encore…

– Oh si. Toujours à en croire les témoignages que réunit Rae, les Inuits sont formels. Pour citer son rapport, « d’après l’état mutilé des cadavres et le contenu des bouilloires, il semble évident que nos compatriotes ont été réduits à la dernière extrémité – le cannibalisme – dans le but de prolonger leur existence ».

– Outch…

– Oui, ça provoque un joli scandale en Angleterre, où chacun s’accorde à considérer que ces Inuits sont des menteurs en vertu du fait bien établi que jamais de braves marins de sa Majesté n’en viendraient là.

– Ben tiens.

– C’est à peu près la réaction de Rae, qui défend mordicus son rapport et ses témoins, mais sans beaucoup d’effet.

– C’est déjà beau de la part de Rae.

– Oh c’est plus sa réputation que les Inuits qu’il défend. Dans son rapport, il décrit Mar-Ko « un Inuk très communicatif et apparemment intelligent ».

– Classe. Attends, un Inuk ? Ce n’est plus un Inuit ?

– C’est le singulier : un Inuk, des Inuits. Bref, si on a une idée assez précise de la fin de ces 40 marins, morts de faim à l’ouest d’un coin aujourd’hui baptisé Pelly Bay, on n’a toujours pas le fin mot de l’histoire sur le sort du reste de l’équipage. Ce qui n’empêche pas l’Amirauté de déclarer qu’elle considère les équipages comme morts en service – nous sommes en 1854.

– Neuf ans après, ils ne prennent pas un risque énorme.

– Ce n’est ceci dit pas neutre : ça permet au moins aux familles des marins et de leurs officiers de toucher les salaires des disparus – neuf ans de solde, crois-moi, ça compte pour la plupart de leurs proches. Mais Lady Franklin, qui se pose là dans la catégorie qui ne lâche rien, ne veut rien entendre de son côté. Elle lance à ses frais une nouvelle expédition, en se ruinant presque au passage. Et là…

– Bingo ?

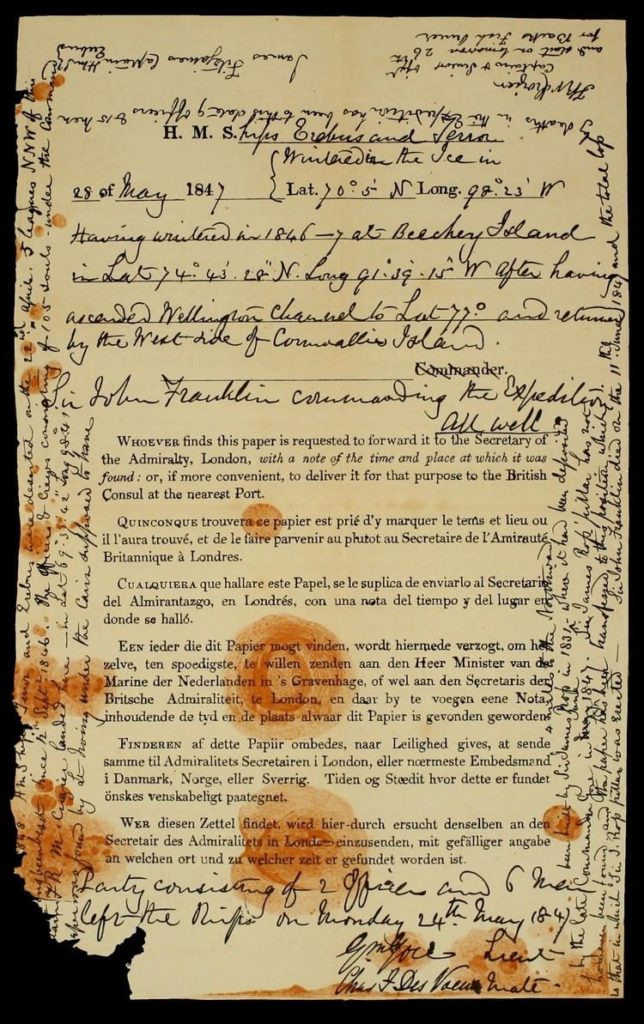

– Ou à peu près. En 1857, douze ans après le départ de Franklin, on tombe sur deux lettres laissées en évidence dans un cairn de glace, sur l’ile du Roi Guillaume. Le premier message, daté du 28 mai 1847, explique que l’Erebus et le Terror ont hiverné près de l’île Beechey et se conclut par une formule optimiste : « All well ».

– Ils n’ont jamais entendu parler de la loi de Murphy, les mecs.

– Ils ont compris l’essentiel pas bien longtemps après, va. Le deuxième message date du 25 avril 1848. Il est placé à côté du premier et ce qu’il dit en creux est terrifiant. « 25 avril 1848. Les bateaux de Sa Majesté Terror et Erebus sont désertés le 22 avril, à 5 lieues N.N.O d’ici, étant bloqués depuis le 12 septembre 1846 (…) Les officiers et l’équipage, représentants 105 âmes, sous le commandement du capitaine F. R. M. Crozier, sont situés à la lat. 69° 37′ 42 » N. , long. 98° 41′ (…) Sir John Franklin est mort le 11 juin 1847 et le total des morts de l’expédition est à cette date de 9 officiers et 15 hommes. »

– La vache, il n’y aura pas fallu quinze jours pour que Franklin casse sa pipe après le message « all well » …

– Et ce n’est pas tout. Si tu regardes bien les dates, ça veut dire que ça fait presque deux ans que les deux navires sont saisis dans les glaces. Imagine une seconde ce que ça veut dire : le froid et la nuit polaires, la pression de la glace qui fait craquer les coques implacablement, l’amaigrissement, la douleur au moindre geste, les pièces de métal trop glacées pour que tu puisses le toucher sans des paires de gants beaucoup trop épaisses pour pouvoir manier quoi que ce soit correctement. Le ciel noir, pur et sans pitié. Le capitaine qui meurt.

– La mort lente.

– Et la douleur constante. Ça fait mal, le froid, les gelures. Tout fait mal. Se lever fait mal. Allumer un semblant de feu fait mal. Aller pisser fait mal. Creuser une tombe fait mal. Se coucher, c’est se demander si on se réveillera et quand tu ouvres les yeux, la douleur est de nouveau là, dans chaque os, dans chaque doigt blême qui se nécrose si on le laisse à l’air une seconde. Tu risques la gangrène à la moindre blessure. Ton sang gèle à vue d’œil si tu te blesses. C’est l’horreur blanche, le vent qui te coupe le nez, qui gèle la surface de tes yeux.

– Passe-moi un de ces plaids, tu veux ?

– Des clous, rappelle-toi, tu m’as expliqué à quel point il faisait chaud il n’y a pas cinq minutes. En tout cas, cette fois, on peut retracer le scénario. Après un an à naviguer dans des eaux toujours plus froides et toujours plus chargées en plaques de glace, l’Erebus et le Terror ont fini par être pris par la banquise. Les équipages ont tenu aussi longtemps que possible à bord en tablant sur une débâcle assez nette pour les remettre à flot l’été suivant. Puis au suivant. La situation devenait trop critique pour parier sur un troisième hivernage en pleine banquise, avec des ressources -pétrole, charbon, nourriture – qui devaient commencer à se raréfier. Les hommes encore valides ont de toute évidence cherché à partir à pied, en tirant avec eux des embarcations de fortune dans l’espoir de trouver de l’eau vive plus, loin, plus tard, au printemps. Au moment où Crozier signe le deuxième message, son idée consiste à continuer vers la rivière Back, soit pour tenter de trouver davantage de gibier, soit dans le futile espoir d’atteindre un avant-poste de trappeurs.

– Pourquoi futile ?

– Parce qu’il est à plus de 1 100 bornes de là. Ils n’y sont jamais arrivés et un certain Hobson a retrouvé la chaloupe en question deux ans plus tard, en 1859, sur ce qui est aujourd’hui le Cap Crozier.

– Oh.

– Il y avait deux squelettes dedans.

– J’ai encore eu un frisson.

– Et t’auras toujours pas mon plaid. Le canot faisait 8 mètres de long et Hobson a aussi retrouvé les traces d’un traineau de fortune en chêne. L’ensemble devait dépasser les 650 kilos…

– Mais quelle torture.

– Ils ont dû avoir de sales moments, oui. Trainer une chaloupe de plusieurs centaines de kilos sur des patins improvisés, c’est un effort absurde – contrairement à l’image qu’on s’en fait, c’est tout sauf plat, une banquise. C’est dans le meilleur des cas accidenté, avec des ruptures, des crevasses, des promontoires, des ressauts par définition glissants qu’il faut franchir comme on peut. Ils se sont épuisés dans cet effort absurde et désespéré et sont morts de froid, de maladie et de désespoir.

– Allez juste un petit bout de plaid siteplééé.

– Des clous, j’ai froid rien que d’en parler. Leur mort n’a pas été une partie de plaisir, d’autant qu’il est très possible qu’ils aient souffert de saturnisme, une maladie provoquée par la présence de plomb dans l’organisme. Et de fait, les soudures de leurs foutues boites de conserve étaient bel et bien faites de plomb, dont une partie s’est retrouvée dans la nourriture des marins. Les analyses pratiquées sur les quelques corps retrouvés au fil des décennies ont bien montré des taux inquiétants qui ont contribué à l’affaiblissement des organismes. Dans quelle mesure exactement, difficile à dire mais on en saura peut-être bientôt davantage.

– Ah bon ?

– Oui, parce qu’on a retrouvé l’Erebus et le Terror.

– Sans déconner ?

– Sans déconner. En 2012, des chercheurs canadiens ont repéré le Terror au sonar au fond de Mercy Bay, à 12 mètres de profondeur seulement – si ses mâts étaient encore debout, ils dépasseraient à la surface. Deux ans plus tard, on a retrouvé l’Erebus à une bonne centaine de kilomètres de là, au sud de l’Île du Bois-Guillaume -soit exactement là où les Inuits l’avaient indiqué.

– A cent bornes du Terror ? Ils ont été séparés ?

– C’est un des nombreux mystères qui planent encore sur l’expédition et ça prendra encore un peu de temps pour qu’on puisse aboutir à un scénario précis.

– Pourquoi ?

– Parce qu’on ne fait pas de l’archéologie sous-marine dans le Grand Nord comme au fond du jardin, figure-toi. Fouiller les deux épaves est difficile parce que l’eau est glacée, mais aussi parce que la question de savoir à qui elles appartiennent a mis un moment à être tranchée. L’Angleterre, d’où est partie l’expédition ? Le Canada, où on a retrouvé les deux bateaux ? Le Canada a finalement obtenu gain de cause et on a remonté plus de 350 objets des deux épaves, mais il va falloir un peu de temps et de pognon pour aller plus loin.

– … J’aimerais autant qu’on ne fouille pas le jardin, au passage.

One thought on “A plus dans l’Erebus”

La lose, avec un seul O !

Quelle est la série, le film fantastique d’ou c’est tiré ?