William Marston, l’amour avec un gros nœud coulant

Alors, petite question histoire de voir : c’est quand la dernière fois que vous êtes allés voir un film sur l’une des figures majeures, l’une des images tutélaires, sans doute la plus connue et reconnaissable de toutes, de ce grand est bel ensemble que je vais me permettre de rassembler sous une grande bannière moulante en cuir : la soumission-domination/bondage/sm ?

J’en vois une bonne partie qui se récrie sur l’air de « je ne mange pas de ce pain-là dans la gamelle spécialement mise à disposition à cet effet par ma maîtresse », tandis que le reste se dit que décidément faudrait apprendre à effacer son historique de navigation. Ce qui pour les uns comme les autres ne répond cependant pas à la question, alors je vais me permettre de le faire à votre place, bande de faux-culs. C’est quand que vous êtes pour la dernière fois allés voir un film sur l’incarnation du fantasme de la femme dominée/dominatrice ? Vraisemblablement à l’été 2017. Perso, je me souviens bien, c’était pour la fête du cinéma.

Je me dois en passant de souligner que le traitement que le film en question fait subir à la mythologie grecque mériterait qu’on le bâillonne et qu’on le laisse méditer sur sa faute pendant quelques heures dans un placard, nonobstant ses nombreuses qualités par ailleurs (parce que moi, je suis comme ça, un truc qui a plein de qualités mais un défaut qui me saute aux yeux, je vais avant tout vous parler de ce dernier, je suis encouragement et miséricorde pour vous pendre).

Le sujet du jour, c’est l’histoire de la création de la figure en question, à savoir, on y arrive, Wonder Woman (ceux qui pensaient à un nombre élevé de dégradés entre le noir et le blanc sont envoyés au coin). Je ne sais pas exactement ce qui vous est passé par la tête la première fois que vous avez vu Mlle Gadot en petit pagne avec son lasso, mais si c’était quelque chose ressemblant à « uh, j’aimerais beaucoup jouer avec elle et surtout son lasso », eh bien vous avez tout compris au principe du personnage. Si vous vous êtes arrêtés à « j’aimerais beaucoup jouer avec elle », vous êtes simplement un être humain.

-Euh…ok. Voilà, je sens une vive montée d’audience.

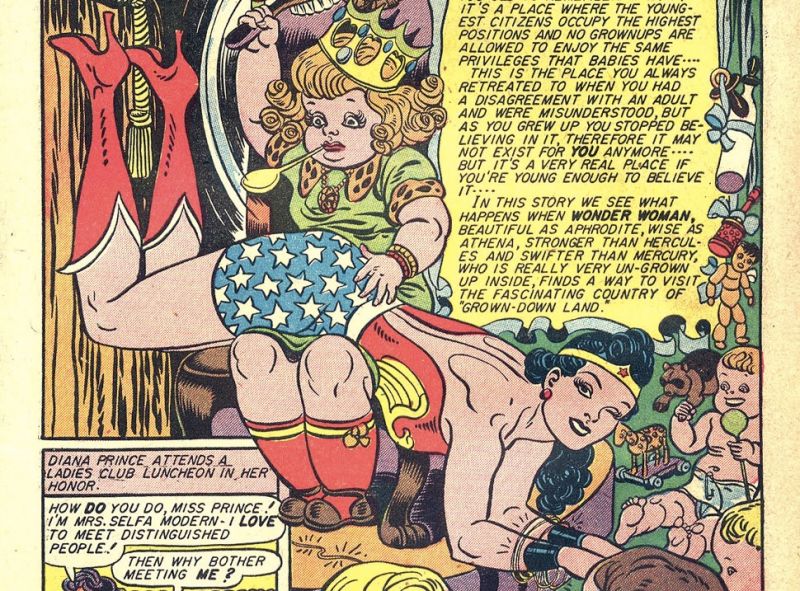

A une époque lointaine et semble-t-il largement révolue (les spécialistes

en comics me confirmeront), Diana (Diana c’est Wonder Woman, pour les

allergiques qui ne sont encore là que parce que j’ai parlé de bondage) passait semble-t-il

une grande part de ses aventures à attacher les gens, les contraindre, les

secouer un peu, et les fesser en passant, avant de subir des traitements

similaires. Je sais, le lasso de vérité [1] fait toujours partie de

son arsenal, mais du temps où son créateur direct était à la manœuvre, les

nœuds et tout ce qui s’y rapporte constituaient vraiment un aspect proéminent

de ses aventures. Des nœuds proéminents, vous devriez pouvoir retenir cette

idée. En passant, et à mon désespoir, il n’existe manifestement pas d’adjectif

pour qualifier ce qui a rapport aux nœuds (en dehors de « marins »,

« gordien », « solide », et aussi « en marche »,

on n’est pas bien avancé), ni de nom pour la discipline qui consiste à les

maîtriser. C’est triste. Toujours est-il que la prégnance des postures et attitudes

de soumission/domination dans les aventures de Wonder Woman n’avait rien d’un

hasard, et qu’elle était suffisamment remarquable pour que les associations de

protection de l’enfance, jamais en retard d’une guerre de retard, s’en saisissent

et demandent l’interdiction de la publication dès 1943, avant qu’elle ne

transforme l’Amérique en pays de pervers (et de communistes aussi, sans doute).

Mais alors, dans quel esprit tordu a pu germer une pareille création ? Ha ha, c’est là que ça vaut la peine de creuser un peu (parce que pour l’instant nous ne parlions que de déesses en jupette et bustier se faisant attacher, autrement dit bien peu d’intérêt).

L’esprit en question était celui de William Moulton Marston.

William (appelons-le juste William, si vous voulez bien) est né dans le Massachussetts (on peut vous donner le nom exact du bled, mais on ne va pas se mentir vous ne le retiendrez pas) en 1893. Il part faire des études à Harvard (ha, moche), où il s’oriente vers le droit et la psychologie. Gros nul, en somme.

Pendant ses études, William rencontre puis épouse Elizabeth Holloway, qui suit globalement le même cursus de droit et psychologie. C’est ce qu’on appelle l’endogamie sociale, mes enfants. Elizabeth et William partent donc travailler au département de Psychologie d’Harvard, lui en tant que thésard et elle comme étudiante en maîtrise.

De fait, c’est à partir d’une idée de son épouse que William produit sa première découverte notable. Elizabeth lui suggère un lien entre émotion et pression sanguine, et il en tire en 1922 le test de pression sanguine systolique. Ce dernier constituera un peu après un élément clé du test dit polygraphique, le fameux « détecteur de mensonges ». William se fait par conséquent le promoteur de ce dernier, et encourage les forces de l’ordre à s’en servir. Bon, il le met aussi en scène dans une pub pour vendre des rasoirs, au prétexte que le détecteur démontre que ce n’est pas un mensonge de dire que les lames en question sont meilleures que la concurrence.

Alors certes, il est aujourd’hui établi que le détecteur de mensonges est loin d’être un outil infaillible (rejoignant la belle collection des « outils de lutte contre le crime, pour la justice, et pour la sécurité qui sont notoirement peu efficaces » de la police américaine, aux côtés des armes en vente libre, de la peine de mort, et des policiers qui tirent d’abord et…c’est tout), mais le lien entre émotion et pression reste lui solide.

Toujours est-il que désormais docteur en psychologie, Marston part enseigner dans une faculté pour filles, où il travaille sur deux théories.

La première est le concept de DISC…nan, nan, il n’a pas inventé le disque. Je sais que les années 20 ça fait loin, mais quand même. Non, DISC signifie Dispositif d’Ingénierie Socio-Cognitif, et si ça sonne un peu prétentieux-foireux c’est parce c’est une tentative d’adaptation en français. En anglais, il s’agit plus simplement du schéma Dominance Inducement Steadiness Compliance, c’est-à-dire une façon de qualifier le caractère d’un individu en fonction de quatre traits : la domination, l’influence, la stabilité, et la soumission. Un système toujours utilisé de nos jours pour tester les personnalités, notamment dans les ressources humaines. J’attire en outre votre attention sur l’axe domination-soumission, nous y reviendrons.

La deuxième théorie que Marston met à l’épreuve pendant son enseignement à la Tufts University est que c’est bien d’être marié, mais coucher avec les étudiantes c’est sympa aussi, et est-ce qu’il n’y aurait pas moyen de combiner les deux ? Il commence donc un ménage à trois, comme on dit en anglais, avec sa jeune étudiante/assistante Olive Byrne. Expérience qui durera jusqu’à la fin des jours des participants et produira notamment 4 enfants.

(image tirée du film Professor Marston and the Wonder Women, un biopic consacré à ce brave Willy)

Psychologue vivant avec deux femmes ouvertes d’esprit et progressistes, William Marston développe des idées et concepts incontestablement féministes, même si on pourrait probablement aussi les trouver discutables aujourd’hui. Il estime ainsi que les femmes sont plus honnêtes et fiables que les hommes, notamment en tant que jurés. Mais aussi qu’il existe des notions de liberté masculine – foncièrement conflictuelle et anarchique – et féminine, dont l’idéal serait la soumission à une figure aimante. Euh, ouais.

Un féministe essentialiste donc, ou différentialiste, mais quoi qu’il en soit il souhaite que les femmes soient plus valorisées et assument plus de responsabilités dans la société.

Mais le fait est qu’il couche avec une étudiante. Et aussi sa femme. Les autorités universitaires étant un rien coincées, sa carrière académique tourne court. Marston décide donc de travailler pour le cinéma, et se fait embaucher en tant que psychologue pour Universal (si si) en 1928. Dans les années 30, il publie des articles pour défendre les comics en tant que média, et est recruté comme conseiller éditorial pour l’une des maisons d’édition qui fusionneront pour donner naissance à DC Comics, la maison de Batman et Superman.

William est convaincu que les comics constituent un excellent moyen d’éducation populaire. Par ailleurs, il cherche à promouvoir ses idées féministes. Il en vient ainsi tout naturellement à imaginer une héroïne propre à inspirer les petites filles et ouvrir l’esprit des petits garçons. Et c’est ainsi que naît celle que nous connaissons tous…

Suprema !

J’imagine que vous venez de réagir comme les éditeurs à qui Marston a proposé son idée en 1941 : « Mmm, j’aime bien l’idée William, mais, euh, le nom… ». Suprema the Wonder Woman est donc rebaptisée Wonder Woman, plus simplement. Et aussi Diana, en fait, parce que c’est une Amazone, et que comme chacun sait Diana c’est complètement grec comme prénom. Oui, bon, le personnage a été un peu fâché avec la mythologie dès le départ. L’objectif que se fixe Marston en présentant le personnage résume bien toute sa bonne volonté féministe et la dimension méchamment stéréotypée de son engagement :

Même les filles ne voudront pas être des filles tant que nos archétypes féminins manqueront de force, de vigueur et de puissance. Comme elles ne veulent pas être des filles, elles ne veulent pas être tendres, soumises, pacifiques comme le sont les femmes bonnes. Les grandes qualités des femmes ont été méprisées à cause de leur faiblesse. Le remède logique est de créer un personnage féminin avec toute la force de Superman plus l’allure d’une femme bonne et belle.

Allez les filles, soyez libérées, c’est-à-dire soumises. Ce qui est parfaitement cohérent dans la logique DISC de William, qu’il illustre dans les aventures de Diana. Cette dernière est équipée d’un lasso qui oblige à dire la vérité, ce qui rappelle évidemment le détecteur de mensonges, et s’efforce de réhabiliter les criminels qu’elle arrête à travers la « soumission par l’amour ». Et de la soumission, il y en a chez Wonder Woman. Elle passe beaucoup de temps à attacher et se faire attacher.

Vraiment beaucoup. Vraiment. Beaucoup.

Enfin je veux quand même vous rassurer, chez Diana il n’est pas question que d’attacher. Il y a aussi des fessées.

Quoi qu’il en soit, Diana est vite devenue une icône du BDSM, sans doute la plus connue, exposée, et durable (même si cette dimension est sensiblement moins présente) qui soit.

Quand à William Marston, il n’a pas pu la regarder grandir bien longtemps, puisqu’il est mort (d’un cancer, pour changer) en 1947. Du coup, quelques années plus tard, Diana est devenue plus sage, et s’est royalement fait offrir le poste de secrétaire de la Justice League. Parce que le juste milieu, c’est non.

[1] également appelé lasso d’Hestia, en référence à la déesse grecque du foyer, qui n’a strictement aucun lien avec la vérité, la justice, le combat, ou quoi que ce soit du genre. Wonder Woman et la mythologie, c’est compliqué. Un peu comme Marvel et les insectes.

3 réflexions sur « William Marston, l’amour avec un gros nœud coulant »

Une héroïne attachante…

dans l’art du noeud et de tisser des liens, tu as le shibari japonais