Aux grands maux les grands poisons

– Sam ! Je te sers un verre ?

– Il est 8 heures du matin.

– C’était un moyen lamentable d’essayer de trouver une introduction vaguement amusante au sujet du jour, mais je vais lâcher l’affaire, je pense : je voulais te parler de la Prohibition.

– Ce moment où l’Amérique a sérieusement cru qu’on empêcherait les gens de picoler rien qu’en leur interdisant ?

– Celui-là même. Et crois-moi, il y aurait des romans à écrire sur le côté complètement pété des politiques publiques américaines en matière de lutte contre les drogues, alcool compris. Et puis quand tu parles de moment, faut tout de même rappeler que c’est un gros bon moment : il leur a fallu 13 années entières, de 1920 à 1933, pour comprendre que ça n’avait strictement aucune chance de fonctionner. Et pire, qu’ils avaient fait un cadeau en or au crime organisé.

– Comment ça ?

– Les États-Unis peuvent bien se rassurer en glorifiant saint Elliot Ness à longueur de films, le bilan de la Prohibition est catastrophique sur le plan criminel. Rendre subitement illégal un produit de consommation aussi courant que l’alcool, ça revient à faire la danse du ventre avec un beau slip rouge devant un auroch sauvage avant de s’étonner quand il te fonce dessus. On a littéralement créé un marché clandestin à grand échelle. Les Américains ne sont évidemment pas arrêtés de picoler, ils ont juste commencé à s’arsouiller illégalement. Pour certain, c’est resté local et un paquet de gens se sont contentés de s’approvisionner auprès des petits copains qui distillaient discrètement 150 ou 200 litres de gnôle sur leur temps libre, mais les organisations de mafieux se sont trouvées un tout nouveau terrain de jeu. Pour eux, c’était Noël tous les jours, je peux te dire. Le tout dans un contexte d’hypocrisie absolue : à New-York, le maire était le premier à passer ses soirées au Club 21, sur la 52e, un des plus gros bars clandestins de la ville. Il ne s’en cachait pas et il n’était pas le seul.

– Si je résume ton point de vue d’anti-américain primaire et probablement communiste, Washington a fait n’importe quoi ?

– Ah mais tu ne peux pas imaginer. Tiens, dans la série des effets pervers, tu as la généralisation du pétrole comme carburant.

– Parce qu’ils tournaient à quoi, les moteurs, avant, à l’eau de mer ?

– Non, à l’éthanol. C’est biologique, l’éthanol, pas fossile. Du sucre, quoi. Sauf qu’il est devenu tellement cher que ceux qui utilisaient déjà des machines-outils ou des véhicules à moteur, comme les fermiers, sont passés au pétrole qui s’est d’un coup retrouvé bien meilleur marché. Et voilà comment on se met à forer dans tous les sens pour trouver de l’or noir… Mais il y a eu plus con.

– Ah.

– Le gouvernement américain s’est dit que c’était une bonne idée d’empoisonner l’alcool qui restait, c’est-à-dire l’alcool industriel. C’est celui qu’on utilise dans la peinture, les solvants ou dans le milieu médical.

– Ben ce n’est pas tellement celui qu’on est censé s’envoyer dans le cornet, à la base.

– Non, et ça avait d’ailleurs commencé bien avant la Prohibition. À la fin du 19e, les autorités avaient commencé par rendre l’alcool industriel imbuvable en obligeant les fabricants à y ajouter des substances cheloues. En général, on rajoutait du méthanol, ou alcool de bois, à l’éthanol qu’on fabrique à partir de racines ou des céréales – d’où son surnom d’alcool de grain. Ça évitait que des petits malins se mettent à écouler du « whisky » au prix fort, alors qu’ils l’avaient produit à partir d’une saloperie de liquide conçue pour décaper du lino.

– Ben ça c’est bien.

– Oh oui. Mais quand la Prohibition s’en mêle, Washington réalise qu’on est passé de la malfaçon ou de l’arnaque à l’étage supérieur. Les truands achètent des quantités monstrueuses d’alcool industriel légal et payent ensuite des fortunes pour trouver des chimistes capables de le redistiller et de le rendre buvable avant de vendre leur saloperie dans tous les speakeasy des États-Unis. C’est beau, la science, hein ?

– Attends, les quoi ?

– Un speakeasy, c’est un bar ou un café qui vendent de la moonshine booze sous le manteau.

– De la quoi ?

– De la moonshine booze, de la gnôle du clair de lune. C’est joli, hein ? C’est le nom qu’on donne à l’alcool de contrebande qu’on distille à l’écart des habitations, souvent en pleine forêt et la nuit. Si tu veux en savoir un peu plus, je te conseille fortement Des hommes sans loi, de Matt Bondurant.

– Bravo, je vois qu’on essaie de pervertir la jeunesse avec des lectures funestes.

– Je ne sais pas si c’est l’allusion à ta jeunesse ou à l’idée qu’il reste encore quelque chose à pervertir chez toi qui me surprend le plus.

– Je pouvais toujours essayer. Bon, mais pourquoi tu fais tout un foin de cette histoire si la Prohibition, n’a rien inventé ?

– Parce qu’il y a une différence entre le fait de rendre un alcool impropre à la consommation et le fait de l’empoisonner, Sam.

– Attends ne me dis pas…

– Si. Excédés de voir qu’ils avaient toujours un temps de retard sur les chimistes d’Al Capone et de ses petites potes, Washington a décidé de passer au cran supérieur. Dans une de ses enquêtes, la journaliste scientifique Deborah Blum a montré qu’à partir de 1926, les autorités ont obligé les fabricants d’alcool industriel à rajouter des substances de plus en plus toxiques à leurs produits.

– Du genre ?

– Oh ben y a qu’à se baisser, ça va du kérosène et du benzène à la brucine, un alcaloïde apparenté à la strychnine, en passant par du cadmium, de l’iode, du zinc, des sels de mercure, de la nicotine, de l’éther, du formaldéhyde, du chloroforme, du camphre, de l’acide carbolique, de la quinine et de l’acétone. Et tant qu’on y était, le département du Trésor a aussi demandé qu’on augmente le taux de méthanol, ce bon vieil alcool de bois. Une belle saloperie, ce truc. Si on te demande de ne pas le boire, à la base, c’est pour de bonnes raisons.

– Tu sais ce que ça me rappelle ? C’t’espèce de drôlerie qu’on buvait dans une petite taule de Bien Hoa, pas tellement loin de Saïgon. Les volets rouges et la taulière, une blonde comac. Comment qu’elle s’appelait nom de Dieu ?

– Tu ne crois pas si bien dire. Le coup de la boisson d’homme qui rend les gens aveugles, ce n’est pas seulement une vanne d’Audiard. C’est un des effets du méthanol.

– Ce que tu es en train de me dire, c’est que le gouvernement américain a sciemment empoisonné l’alcool industriel alors qu’il savait pertinemment qu’on s’en servait pour fabriquer de la gnôle de contrebande ?

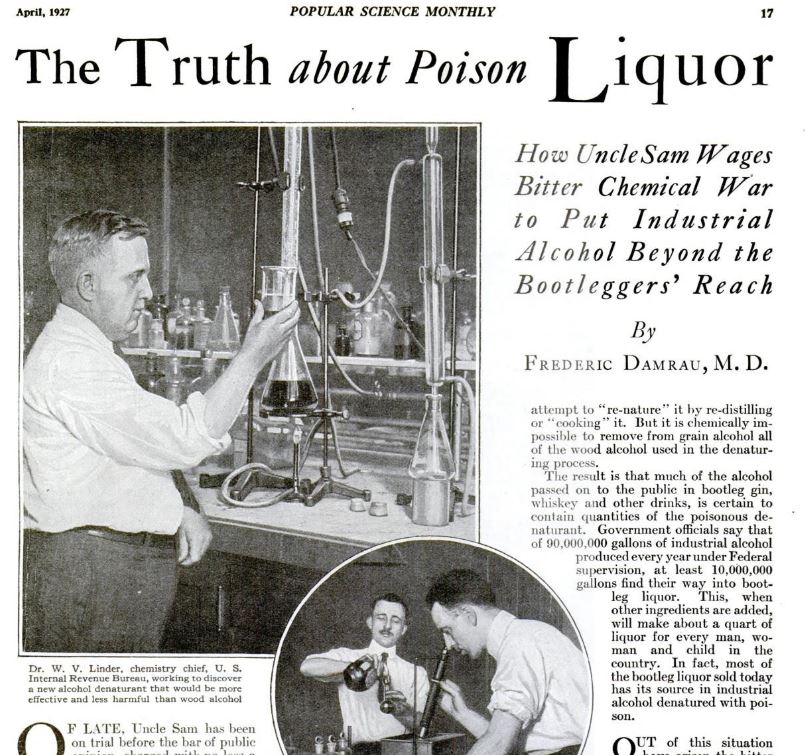

– Oui m’sieur, et il ne s’en est pas caché, il l’a même répété absolument partout et sur tous les tons. Le débat était tout ce qu’il y a de public et la mesure était régulièrement discutée dans les journaux. Tiens, en avril 1927, le magazine Popular Science sort deux pages sur la question. L’auteur conclut que l’alcool n’est pas empoisonné pour tuer les buveurs, mais parce que le seul dénaturant inamovible connu se trouve être un poison. Certains sont ouvertement contre : en 1927, le Chicago Tribune sort un édito au vitriol en expliquant qu’on n’empoisonnerait pas les timbres sous prétexte que des faussaires en vendent aux gens. D’autres sont pour, comme le Omaha Bee qui estime qu’après tout, l’Oncle Sam n’a pas à garantir la sécurité des pochards.

– Tout ça rappelle quelques débats contemporains sur les salles de shoot, non ?

– Oui, entre autres. Mais au niveau fédéral, on assume. L’argument massue, c’est que si les gens savent que le produit qu’on leur sert est empoisonné, ils vont aussitôt cesser de le consommer.

– Ben tu me diras…

– Il est littéralement écrit sur les paquets de clope que le tabac tue, Sam.

– … ça va, je vois ce que tu veux dire.

– Eh oui. Le gouvernement américain a comme d’habitude réfléchi en considérant les consommateurs comme des criminels et pas comme des personnes dépendantes à une drogue, qu’elle soit ou non frelatée. Autrement dit, le gouvernement n’a évidemment pas décidé de tuer délibérément les buveurs d’alcool, mais il a pris un risque énorme et en toute connaissance de cause. C’est un peu comme si on vaporisait du cyanure sur tous les champs de pavot en se disant que ça freinerait la consommation d’héroïne, quoi. D’ailleurs, un paquet de spécialistes de la santé publique ont hurlé à l’époque, à commencer par Charles Norris, le légiste en chef de la Ville de New York. Pour lui, c’était parfaitement criminel d’empoisonner un produit dont on savait très bien qu’il serait consommé. Et vu que New York comptait dans les 30 000 speakeasy, il était bien placé pour en voir les conséquences…

– Ah mais parce que ça a vraiment eu des conséquences ?

– Oh ben un peu, oui. Tiens, à New York, la journaliste Deborah Blum raconte que le jour de Noël 1926 a été catastrophique. Au Bellevue Hospital, ça a commencé par un type qui est arrivé aux urgences en jurant qu’il était poursuivi par un Père Noël armé d’une batte de base-ball.

– Et c’était faux ?

– Oui, mais ça ne l’a pas empêché de mourir tout de même. Ses hallucinations étaient peut-être marrantes vues de l’extérieur, mais c’était surtout un joli symptôme d’empoisonnement de son système nerveux. Et ça a continué toute la nuit : le matin, il y avait 60 autres malades dans un état désespéré au Bellevue, dont huit qui y sont restés. Deux jours plus tard, on en était à 23 morts. Le médecin légiste dont je te parlais plus haut, Charles Norris, a organisé une conférence de presse en catastrophe pour pousser un coup de gueule monumental, je cite : « le gouvernement sait qu’il n’arrête pas l’alcoolisme en ajoutant du poison à l’alcool mais il continue son opération d’empoisonnement sans se soucier du fait que ceux qui sont déterminés à boire continueront d’absorber ce poison tous les jours (…) le gouvernement des États-Unis doit être tenu moralement responsable des morts par l’alcool, bien qu’il ne puisse être tenu légalement responsable ». Norris était tellement fou de rage que jusqu’en 1933, il s’est fait un point d’honneur de publier le compte-rendu de chaque décès dû à de l’alcool empoisonné.

– Je t’accorde que c’est grave, 23 morts, mais ce n’est pas non plus le drame sanitaire du sièc…

– Grâce à Norris, on sait qu’il y a eu 400 morts en 1926, rien qu’à New York, et 700 de plus en 1927. En tout, l’estimation pour tout le pays tourne aux alentours de 10 000 morts entre 1926 et 1933, d’après Deborah Blum. Le journaliste Edward Behr, lui, parle de 50 000 décès lié à cet affrontement débile entre les chimistes fédéraux qui truffaient l’alcool industriel de poisons divers et les chimistes des trafiquants qui essayaient de les enlever. Et ça, ce sont les décès. Les séquelles lourdes sont littéralement impossibles à mesurer.

– Ah tout de même. Mais ils sont sérieux, Edward Behr et Deborah Blum ?

– Le premier a fait toute sa carrière à Newsweek et la seconde est Prix Pulitzer, chaton.

– Je demande juste.

– Tu peux et tu n’as pas tort d’être prudent : c’est typiquement le genre d’histoire qu’adorent utiliser les complotistes, parce qu’en l’occurrence, elles sont vraies. Ce qui leur permet de dire « ahaaa VOUS VOYEZ ! » avant de t’expliquer que les traînées des réacteurs d’avions sont truffées de produits chimiques par la CIA ou par je ne sais qui pour contrôler ou droguer les populations.

– Et ça s’est fini comment, cette histoire ?

– Avec la fin de la Prohibition en 1933, pas avant. Avant cette date, le gouvernement fédéral a grosso modo envoyé un message clair : oui, on est au courant du souci, et non, on n’en a rien à secouer. Seymour M. Lowman, le secrétaire adjoint au Trésor chargé de la Prohibition, en était quand même à expliquer dans Time que si les franges de la société qui buvaient de l’alcool mouraient rapidement mais que le résultat, c’était une Amérique plus sobre, alors « un bon travail aurait été fait ».

– Tu sais quoi, ton histoire…

– Oui ?

– J’lui trouve un goût d’pomme.

– Y en a.

________

Joan Stoltman, Prohibition : Social Movement and Controversial Amendment, Lucent Press, 2018

Deborah Blum, The Poisoner’s Handbook: Murder and the Birth of Forensic Medicine in Jazz Age New York, Penguin Press, 2010.

Edward Behr, L’Amérique hors-la-loi : La Folle Épopée de la prohibition, Plon, 1996.

6 réflexions sur « Aux grands maux les grands poisons »

En gros le Chicago Tribune faisait des édito au vitriol, et pple gouvernement de la gnole au vitriol.

Super intéressant merci !

Cette reference a Pratchett a la fin m’a pris par surprise 😀

Enfin, surtout d’la pomme.