La dame qui dessinait des visages

Avertissement : on ne fait pas dans le sensationnalisme mais c’était délicat d’illustrer un sujet comme celui-ci avec des petites licornes qui broutent. Si le noir et blanc en atténue l’effet, certaines images ci-dessous restent dures – sachant que chacun a ses propres limites en la matière, on préfère prévenir.

– « Moi mon colon celle que je préfère, c’est la guerre de 14-18… »

– Alors, ça bricole en chantonnant ?

– Oh ben tu sais, un petit Brassens de temps en temps, ça ne fait jamais de mal.

– Non. Et puis celle-ci a un petit quelque chose. Brassens a rarement été aussi grinçant… Il avait de bonnes raisons pour l’écrire, d’ailleurs. Sa mère n’a jamais revu son premier mari, tué au front. Et lui a grandi dans un monde où on en croisait de partout, des vétérans de la Grande Guerre : il était bien placé pour voir ce que ça leur avait fait. La guerre de l’âge industriel, ces orages d’acier dont parle Jünger, on en voyait les traces tous les jours.

– Tu n’exagères pas un peu ?

– Si j’exa… 388 000 mutilés parmi les Poilus, Sam, rien qu’en France. Des jambes amputées ou arrachées, des bras, des mains, des doigts manquants. Des familles où on ne comptait pas un blessé grave, avec des séquelles visibles, il n’y en pas tant que ça. Je me souviens que gamin, dans une baraque de la famille, il y avait encore au mur, sous verre, l’uniforme d’un grand-oncle, en guise de souvenir. La manche droite était repliée parce qu’il y avait laissé un avant-bras. Non, je n’exagère pas. Et tu sais ce qui était peut-être le pire ?

– Les gazés ?

– Ah oui, c’était bien aussi, ça. Très festif. Non, je pensais aux… Attends, comment l’armée les appelait ? Ah oui : les blessés de la face. Le grand public, lui, les surnommait les baveux pour une raison qui se passe de commentaires. Et toi , tu les connais parce qu’une expression est restée : les gueules cassées. C’est un officier qui a lâché la formule dans une exclamation de colère, un jour où on lui refusait l’entrée à un séminaire de la Sorbonne parce que son visage faisait peur aux gens.

– Tu déconnes ?

– Oh non. Quand elle a glorifié ses soldats le 11 novembre 1918 à 11 heures, la Mère Patrie n’avait pas nécessairement prévu la gêne collective qui allait se manifester ensuite, quand 15 000 hommes de 19 à 40 ans allaient revenir des hôpitaux avec des gueules de cauchemar. Les regarder en face était à peine soutenable : on avait sous les yeux un vivant rappel de ce que c’est, la guerre de l’âge industriel. Celle des balles de mitrailleuse, des shrapnels et des éclats d’obus, celle des casques qui te sauvent la vie mais dont les éclats te bousillent le visage à jamais. Les orbites vides, les mâchoires emportés, les nez disparus, on n’en parle pas trop, hein, dans les discours patriotiques de l’après-guerre ?

– Maintenant que tu le dis, ce n’est pas trop le message qui ressortait.

– Nan, pas trop. Dans les années 20, on veut se détendre, sourire, danser. Les mutilés, ça casse déjà l’ambiance, alors imagine les réactions face à des types qui te feraient passer Double-Face pour un Apollon. Rendre hommage à ses morts, ça, la République sait faire, on est même vachement forts pour les grands discours devant les monuments aux morts. Quand il s’agit d’accompagner ceux qui ont eu l’impolitesse de ne pas y rester mais d’en revenir avec une gueule de décombres, elle a été lamentable.

– Là encore, j’imagine que tu n’exagères pas ?

– Non. Tu avais bien une loi de mars 1919 pour valider le droit des blessés à obtenir des appareillages adaptés, mais les blessures de la face n’étaient pas considérées comme spécialement invalidantes et n’ouvraient droit à aucune aide publique particulière. Le gars qui avait perdu un doigt et celui qui n’avait plus de mâchoire inférieure étaient traités de la même manière. Il va falloir attendre 1925 pour qu’on reconnaisse enfin la notion de préjudice de défiguration. Sept ans. Douze pour des pensions spécifiques.

– Tu déconnes ?

– Non. Avant, avoir la gueule en coin de rue bombardée parce que la Patrie t’avait expédié au front n’ouvrait apparemment aucun droit particulier, dans la tête des dirigeants. Une bonne poignée de main quand t’en avais encore une, merci pour votre sacrifice, on ne vous oubliera jamais et boum, rentre chez toi. Et là, deuxième problème auquel la France ne pouvait en l’occurrence pas grand-chose. Imagine le retour de ces soldats chez eux, avec des proches qui pouvaient à peine supporter leur vue. Imagine ce que ça fait à un gars qui vient de passer quatre ans dans les tranchées de voir ses gamins reculer de terreur parce qu’une partie de son visage a disparu. Je peux te dire que les journaux intimes de l’époque laissent remonter des choses à te taper la tête contre les murs de tristesse et de peine. C’est littéralement dingue qu’il n’y ait pas eu plus de suicides que ça.

– Mais l’État pouvait au moins payer à ces types un peu de réparation faciale, non ?

– Aaaah, oui. La chirurgie. Comment te dire… Outre qu’il y a des choses qui ne sont pas réparables et que l’impact d’une balle de mitrailleuse à travers la gueule en fait partie, la médecine balbutiait encore, même si elle a fait de sacrés progrès étonnants à cette époque. On a fait des trucs, hein. Des médecins, des infirmières, des soignants ont été exceptionnels d’humanité et d’implication – mais tu ne peux pas tout guérir, pas tout réparer, tu ne peux pas forcer un type qui n’a plus de nez à se regarder dans un miroir sans trembler de peine, de rage et de désespoir. Certaines techniques, certains appareils étaient si douloureux et si inconfortables, d’autres si humiliants que les gueules cassées préféraient faire sans et se balader avec des bandages et des lunettes fumées. D’autres ne se baladaient pas du tout. Ils passaient sans doute leur temps à regarder le crochet au plafond, la chaise en dessous et la corde qui leur murmurait des trucs à l’oreille.

– T’es gai, dis donc.

– Le sujet n’est pas le plus guilleret de ce site, je te l’accorde. Mais dans les pires nuits, il y a quand même des petites loupiotes. Et une des ces loupiotes était américaine : Anna Coleman Watts Ladd.

– Une chirurgienne ?

– Non mais ceci dit, fais-moi penser de te raconter un de ces jours l’histoire de Suzanne Noël, une dame assez incroyable sans qui la chirurgie réparatrice n’aurait pas progressé aussi vite. En l’occurrence, Anna Ladd Watts était sculptrice.

– Alors là pardon, mais le lien avec les Gueules cassées m’échappe.

– Et c’est normal, il ne saute a priori pas plus aux yeux qu’avec son état d’origine.

– Hein ? Le fait d’être un nouveau-né ?

– La Pennsylvanie, andouille. Elle y naît en 1878 avant d’apprendre son art auprès des meilleurs, en Italie. Après son mariage avec le Dr. Ladd en 1905, toujours aucun signe d’un rapport quelconque avec l’univers guerrier. Anna Ladd Watts est une jeune femme de bonne famille dont les œuvres s’arrachent dans la bonne société bostonienne. Un ciel sans nuages.

– Et comment elle se retrouve à s’occuper des gueules cassées ?

– Un peu par hasard. En 1917, elle tombe sur un article consacré à Francis Wood, un artiste londonien qui a vu revenir du front pas mal de tommies salement touchés au visage. Il s’est mis en tête d’aider ceux à qui la médecine ne pouvait rien apporter en imaginant autre chose que de la chirurgie réparatrice.

– Je ne vois sincèrement pas quoi.

– Des masques. Des prothèses. Quelque chose qui redonne une apparence figée, certes, mais qui permette aux mutilés d’affronter le regard des autres – et surtout le leur.

– Et Ladd… ?

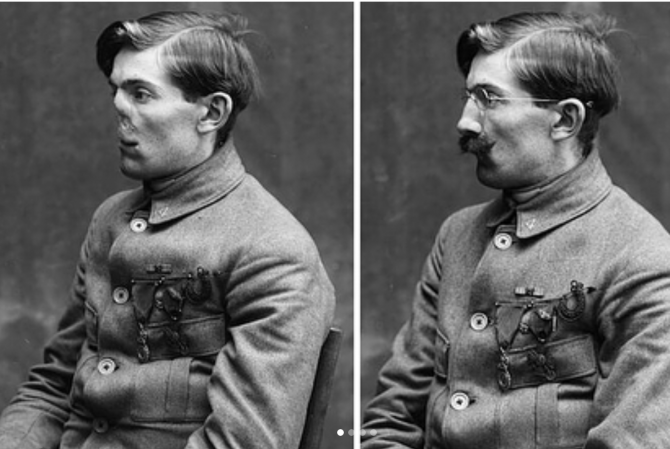

– Décide qu’elle peut imiter le Dr. Wood, si ce n’est faire mieux. Elle entre en contact avec la Croix Rouge et hop : en décembre 1917, elle ouvre à Paris un atelier de fabrique de masques qu’elle dessine elle-même, conçus pour recouvrir le plus gros de ces visages détruits. Tiens, regarde ce que ça peut donner, en avant/après.

– Oh bon dieu.

– Oui. L’idée, en soi n’est pas nouvelle : avant 17, on a déjà fabriqué et porté des masques pour dissimuler des blessures ou des malformations graves. C’est l’échelle qui est différente. Au moment où Ladd arrive en France, on estime que 3000 hommes au moins n’ont pas d’autres solutions pour arriver à littéralement se regarder en face que de protéger leur visage à l’aide d’une prothèse qui « reconstruit » l’apparence d’un visage humain.

– Mais concrètement, comment ça fonctionne ? Ce n’est pas le tout de créer un visage, il faut encore que ça ressemble un tantinet au vrai, non ?

– Bon point, Sam. Jusqu’ici, on ne s’était pas trop posé la question, en fait. Ladd est la première à comprendre qu’il est important de retrouver autant que faire se peut l’apparence du visage perdu de chaque soldat : « un masque qui ne ressemblerait pas à l’homme tel qu’il était connu de ses proches, dit-elle dans une interview, serait presque aussi néfaste que la mutilation elle-même ». Il ne s’agit pas de dissimuler mais bien de retrouver un visage. Et elle a des idées pour ça.

– Comme ?

– Comme le fait de passer du temps avec chaque Poilu, déjà. Pour prendre le temps de discuter, de comprendre comment ils se sentent, ce qu’ils espèrent. Pour leur demander aussi d’apporter des photos d’eux avant leur blessure – celle de leur livret militaire, le plus souvent, parfois de leur mariage. Elle forme aussi le personnel qui accueille les blessés – quatre assistants – pour les amener à ne pas faire de fautes qui semblent évidentes aujourd’hui, moins à l’époque, comme de ne pas faire de commentaires ou de surveiller leurs réactions face à l’horreur des blessures.

– Et techniquement, comment ça fonctionne ?

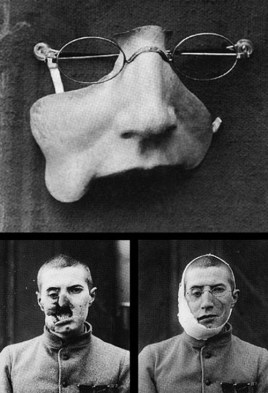

– Une fois qu’elle a pu se faire une idée de l’apparence qu’avait le visage de ses « patients », elle procède à un moulage en argile de leur face blessée. Elle en fait ensuite une copie en gutta-percha, une sorte de caoutchouc qu’elle plaque ensuite avec du cuivre, par électrolyse. Et ensuite, l’artiste entre en scène : elle « reconstruit » en trois dimensions le visage qu’elle a sous les yeux en deux, sur les images, pour sculpter ce qui a été emporté : un nez, une pommette, une mâchoire, une orbite. Selon les cas, le masque peut recouvrir presque tout le visage ou compléter une partie moins importante. Ensuite, elle peint le masque obtenu pour retrouver la couleur de la peau. Elle y ajoute même des poils – des vrais, des cils, des cheveux ou des poils de barbe humains – pour en recouvrir les zones où c’est utile.

– Et… Purée, c’est débile, ma question.

– Nan. Il n’y a pas de questions bêtes. Y a que des gros malins qui se croient meilleurs que les autres parce qu’ils connaissaient la réponse avant toi.

– Pardon, mais ça tient comment ?

– Excellente question, Sam, au contraire. C’est tout le défi, d’autant que les chairs restantes, même cicatrisées, sont souvent très sensibles. En général, on se servait d’un truc tout bête : une paire de lunettes accrochée aux oreilles, de quoi soutenir des masques très légers, quelques grammes à peine.

– C’est un travail de dingue…

– Oui. En 11 mois, jusqu’en novembre 1918, elle en fabrique 185 seulement – il faut presque un mois pour qu’un masque soit prêt.

– Et… L’effet ?

– Aujourd’hui, ses créations semblent limitées. Immobiles, figées… Et ça n’est pas une panacée, certains Poilus tolérèrent plus mal que d’autres le port du masque – entre autres pour un truc assez dingue auquel personne n’avait vraiment pensé, dans l’urgence.

– Quoi donc ?

– Les hommes vieillissent – pas leur masque… La plaque de cuivre restait lisse, pas le reste de leurs visages.

– Oh.

– Oui. Mais à l’époque, c’est resté comme un progrès incroyable pour pas mal de blessés qui ont enfin pu retrouver un semblant de vie sociale. Elle continue son travail pendant plusieurs mois après la guerre, d’ailleurs, mais son atelier ferme en 1919, faute de moyens.

– Aucune subvention…

– Non. Mais pour filer des légions d’honneur, en revanche aucun problème : ça ne coûte pas cher et on s’y est fait, aux rafales de médailles, en quatre ans de guerre : on lui en épingle une au revers en 1932. Elle n’en a pas profité longtemps, elle est morte en Californie en 1939, à 60 ans. Pile avant le début de la deuxième guerre, sans doute parce que la Faucheuse a un certain sens de l’humour.

One thought on “La dame qui dessinait des visages”