Le coup du cordonnier

25 années de détention en trente ans : sur le papier, le profil de Friedrich Voigt a tendance à faire peur, et pourtant… Sans aller jusqu’à en faire un parfait innocent, le pauvre Friedrich paraît bien inoffensif. Né en 1849 dans la ville de Tilsit, en Prusse orientale, ce fils de cordonnier a d’abord humblement suivi les pas de son père avant de se faire rattraper par la patrouille à 14 ans pour un malheureux petit vol à l’étalage. Verdict : quinze jours de prison dans les geôles du secteur.

La Prusse de la seconde moitié du 19e siècle n’étant pas franchement réputée pour la douceur de sa politique pénale, c’est le début d’une longue série d’incarcérations, toujours pour des délits relativement mineurs. C’est aussi le début d’un beau cercle vicieux pour le jeune compagnon cordonnier qui ne peut jamais s’installer durablement quelque part, la loi allemande jouant contre lui. Partout où il cherche à fonder sa petite cordonnerie pour vivre, son passé carcéral le rattrape, à une époque où les maires et les bourgmestres peuvent bannir n’importe quel ancien détenu de leur commune sans procès. Petit à petit, la moitié des villes d’Allemagne font de Friedrich un exilé permanent, persona non grata à qui il ne reste guère d’autre solution que le vagabondage et les petits vols à la sauvette pour survivre. Larcins qui le propulsent à nouveau en taule pour quelques mois, histoire de rajouter quelques lignes à son carnet pénal.

L’Allemagne, justement, il en voit l’évolution de derrière les barreaux : sa naissance officielle en 1871 en tant qu’Empire allemand au lendemain de la victoire contre la France, l’arrivée sur le trône de Guillaume 1er de Prusse, le triomphe de l’emblématique ministre Otto von Bismarck… Autant de considérations politiques qui ne changent pas grand-chose au quotidien de Friedrich Voigt, condamné en 1890 à quinze ans de prison pour avoir tenté de fracturer au pied de biche le coffre qui protège la caisse du… tribunal de Wongrowitz, petite capitale d’une province prussienne. Et vu son casier, inutile d’espérer la moindre remise de peine.

Rédemption impossible

Quand il en sort en février 1906, l’Allemagne de Guillaume II a bien changé mais le sort qu’elle réserve à ses ex-détenus de droit commun, lui, n’a pas bougé d’un iota. A 57 ans, Friedrich Voigt est un homme déjà mûr qui ne demande rien d’autre qu’un peu de paix et de quoi vivre. Pourtant, Voigt croit enfin apercevoir une sorte de lumière au bout du tunnel : logé par sa sœur, l’ancien détenu trouve une place chez un berlinois cordonnier réputé et peut se croire un temps à l’abri, grâce au soutien de sa sœur Bertha. Mais parfois, la lumière au bout du tunnel n’est que le projecteur de l’express qui se pointe à pleine vitesse : quelques mois plus tard, en août 1906, la police berlinoise lui signifie son expulsion de la ville sur la seule base de passé carcéral. Réinsertion, mein Arsch.

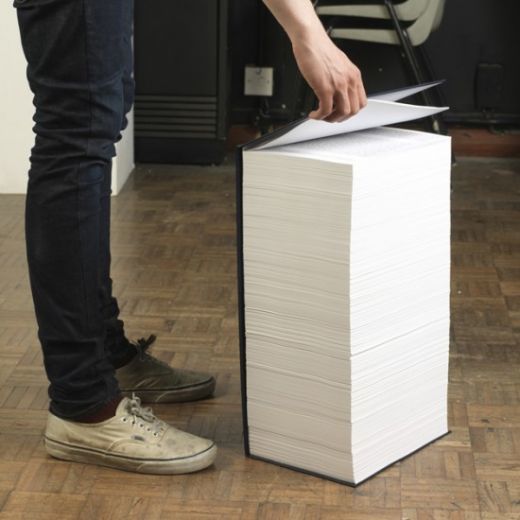

Pour Voigt, c’est sans doute un déclic. Comprenant qu’il n’a quoiqu’il fasse aucune chance de retrouver une place dans cette société qui le renvoie toujours à ses fautes passées, il fait ses valise et annonce à sa sœur qu’il part tenter sa chance du côté de Hambourg. De la pure poudre aux yeux : en réalité, Voigt reste à Berlin, trouve une chambre dans un hôtel aux propriétaires peu regardants et attend son heure, s’affairant le soir à on ne sait trop quoi dans le secret de sa petite chambre miteuse.

Le 6 octobre, Voigt disparaît.

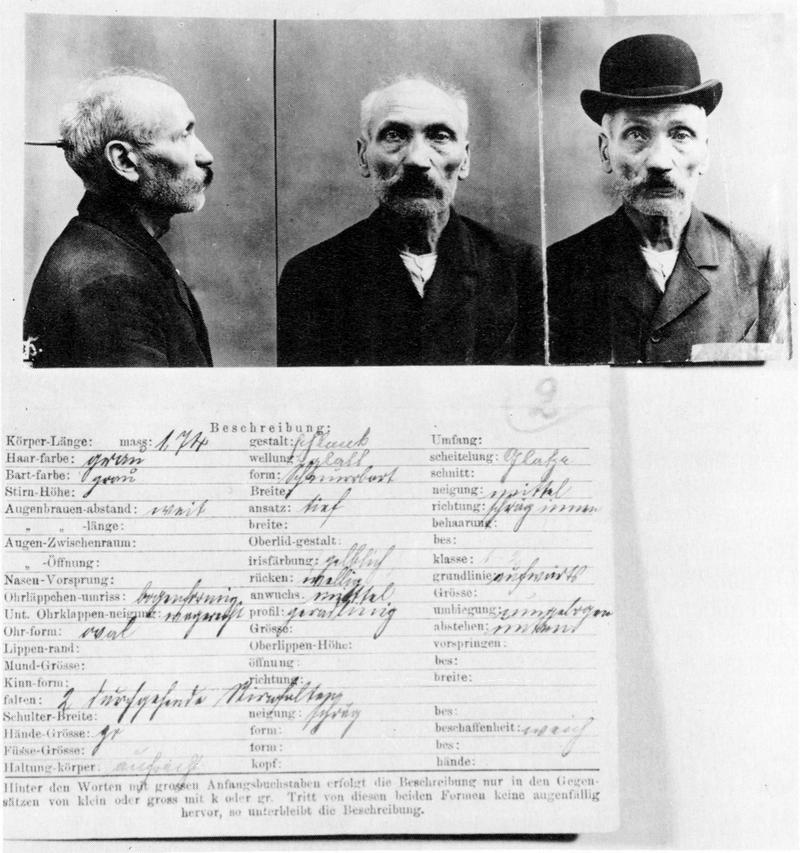

Il resurgit dix jours plus tard dans les rues de Köpenick, un faubourg de Berlin encore détaché de la capitale allemande. Dans son superbe habit d’officier prussien, strictement boutonné, le col impeccable, l’artisan est méconnaissable. Gants blancs, casquette réglementaire, sabre au côté : Friedrich Voigt a indéniablement de l’allure avec son visage sec et émacié, ses cheveux gris et sa courte barbe impeccablement taillée.

Le cordonnier n’a évidemment pas franchi tous les grades de l’armée prussienne en dix jours. L’uniforme est d’occasion et les galons, bottes et accessoires que le cordonnier arbore fièrement viennent tout droit des puces. Les petits talents manuels de l’artisan ont fait le reste et Voigt incarne à merveille le cliché de l’officier prussien dans toute sa splendeur : raide, cassant et autoritaire, avec une tête à envahir la Belgique pour foncer vers Paris.

Le coup du cognac

C’est avec autorité que le « capitaine » se dirige vers les thermes de Plötzensee, un équipement de bains réservé aux militaires, à l’ouest de Berlin. Voigt arrive en pleine relève de la garde et arrête avec un parfait culot une troupe de soldats qui se placent aussitôt sous les ordres de l’officier. Invoquant des ordres venus d’en haut, le pseudo-capitaine réquisitionne une dizaine d’hommes et leur ordonne de le suivre. Le petit détachement monte dans le premier tramway qui passe, direction Köpenick. Le trajet est long, il fait encore chaud en ce beau mois d’octobre : à l’arrêt de Rummelsburg, l’officier fait soudain preuve d’une certaine empathie pour ses hommes, au point de payer sa tournée de bières fraîches dans la brasserie la plus proche. Privilège du grade oblige, lui-même se paye un riche cognac à 25 pfennigs – un petit coup de génie qui installe encore son personnage d’officier supérieur.

Une fois à Köpenick, nouvelle pause pour un déjeuner qui est aussi l’occasion pour le capitaine d’expliquer à ses subalternes la mission confidentielle dont ils sont chargés : procéder à l’arrestation du maire – oui, rien que ça.

Au nom du Kaiser

Dans la troupe, personne ne moufte. L’ordre vient d’un officier supérieur et on ne conteste pas les ordres d’un officier supérieur, sortiraient-ils de l’ordinaire. La dizaine de soldats qui accompagne Friedrich Voigt se dirigent donc au petit trot vers l’hôtel de ville dont ils bouclent les entrées, interdisant toute circulation dans les couloirs à des fonctionnaires stupéfaits, mais incapables de s’opposer à une troupe de soldats emmenée par un officier qui leur ordonne d’obéir « au nom de l’empereur ». Georg Langerhans, le maire de Köpenick, est alors arrêté avec son secrétaire et conduit dans son bureau, où on le garde à vue. Friedrich Voigt, dans le même temps, interdit tout appel vers Berlin pendant une heure « pour d’évidentes raisons de confidentialité » tout en ordonnant à une troupe de gendarmes présents sur place de lui prêter main-forte – là encore personne ne proteste. Les braves pandores se dispersent sagement sur la place de la mairie pour y assurer « la paix et l’ordre » réclamés par le capitaine.

Pendant ce temps, Voigt continue sa tournée des bureaux de la mairie. Toujours flanqué d’un de ses soldats, il ordonne au comptable de la municipalité de lui ouvrir les caisses de la ville invoquant une « confiscation des avoirs de la mairie ». Il est obéi au doigt et à l’œil : plusieurs employés municipaux remplissent quelques sacs, soigneusement scellés, et les remettent à Voigt qui se fait évidemment une joie de leur signer un reçu – pour la petite histoire, il utilise le nom du directeur de la prison où il a passé quinze ans.

Butin : 3557,45 marks, soit une erreur de caisse de 1,67 mark que Voigt ne se prive pas de faire sévèrement remarquer au caissier. Sans être énorme, la somme n’est pas négligeable : 22 000 euros environ. Voigt annonce alors qu’il doit rejoindre Berlin pour « rendre compte à ses supérieurs », et ordonne à ses soldats d’emmener les prisonniers à la prison centrale de la capitale allemande. Tandis qu’on réquisitionne des taxis pour convoyer le maire et son secrétaire, lui se dirige le plus tranquillement du monde vers la gare de Köpenick, indifférent à la petite foule de badauds et de curieux qui le suit.

En attendant le tramway pour Berlin, il se paye le luxe de s’offrir un verre de bière qu’il vide rapidement avant de disparaître.

L’Europe pliée en deux

Il ne faut évidemment pas longtemps aux soldats et aux employés de mairie pour comprendre qu’ils se sont fait avoir en beauté, mais trop tard : Voigt a disparu, et l’argent avec. Le lendemain, l’histoire éclate dans la presse allemande qui hésite entre le fou rire et le scandale – comme leurs lecteurs. À Berlin, Guillaume II réclame un rapport circonstancié qu’on lui télégraphie rapidement et qui l’amuse à moitié.

D’un côté, l’empereur y voit une preuve éclatante de l’autorité militaire qu’il incarne. Que le seul port d’un uniforme d’officier amène des dizaines de soldats et de fonctionnaires à exécuter un ordre sans broncher prouve qu’il ne viendrait à l’idée de personne de contester la chaine de commandement. De l’autre, elle ouvre d’inquiétantes perspectives sur l’absence de bon sens dont ont fait preuve des fonctionnaires paralysés. « Aussi drôle et ridicule que soit cette histoire, elle a un côté honteux », réagit le lendemain le Berliner Morgenpost, résumant le sentiment général d’une population partagée entre l’ironie et la polémique. « La victoire de l’obéissance militaire sur le bon sens et sur la personnalité des individus, voilà ce qui est révélé de façon grotesque dans la comédie de Köpenick ». « Notre prédilection pour la pompe et le style militaires, qui est dans le sang de tout Prussien, a été trop nourrie ces dernières années », renchérit le Berliner Tageblatt.

Évidemment, les journaux européens ne ratent pas l’occasion d’en remettre une couche sur une histoire qui valide tous les clichés en vogue sur le caractère obéissant et discipliné du peuple allemand. Dans des journaux européens inquiets de la montée en puissance de l’armée allemande, beaucoup y voient un cas d’école des dérives du militarisme de Guillaume II. Concrètement, estiment bien des éditorialistes, l’épisode démontre que la société civile s’est couchée devant le pouvoir militaire sans que celui-ci n’ait à produire le moindre document officiel.

Rattrapé par la patrouille

Voigt ne profitera pas longtemps de son butin. Repéré par des enquêteurs bien informés, il est arrêté le 26 octobre et renvoyé devant les tribunaux pour « port non autorisé de l’uniforme, atteinte à l’ordre public, privation de liberté, escroquerie, faux et usage de faux ».

La peine prononcée le 1er décembre – quatre ans de détention – semble presque légère, quand on se rappelle que Voigt avait été condamné à quinze ans de prison pour un vol manqué deux décennies plus tôt. Les juges ont été sensibles aux arguments de la défense, qui a fait valoir que Voigt avait été en quelque sorte poussé au crime par l’acharnement des autorités de Berlin, qui l’avaient de fait privé de toute véritable possibilité de réinsertion.

L’opinion allemande se prononce en tout cas largement en faveur de Voigt, dont le culot l’a fait rire. Dans les mois qui suivent, tout ce que l’Allemagne compte de théâtres et de cabarets brode sur l’arnaque du faux capitaine, multipliant les saynètes, les sketchs et les moqueries, brocardant les militaires et se moquant joyeusement des officiers.

Par calcul ou par indulgence véritable, le Kaiser se laisse convaincre de gracier Voigt qui sort de prison en août 1908, deux ans avant la fin de sa peine. A soixante ans, celui-ci cherche bien à capitaliser sur son histoire en signant des autographes ou en monnayant des conférences, mais les autorités ne tardent guère à lui faire comprendre qu’il ne faudrait peut-être pas pousser trop loin le bouchon et il se réfugie pour finir au Luxembourg, où il s’installe en 1910 comme simple cordonnier. Il y meurt en 1922, toujours célèbre en Allemagne où son nom reste à jamais associé à l’arnaque de Köpenick.

One thought on “Le coup du cordonnier”

Jolie histoire, si quelqu’un pouvait nous faire la même avec certain préfet, je donnerais volontiers pour payer sa défense.