Lupanar de vivre

– Oh merde.

– Qu’est-ce qui t’arrive ?

– Le Musée de l’érotisme de Pigalle a fermé alors que je n’y ai jamais mis les pieds.

– Ah ben ça fait un moment, oui, mon pauvre Sam : 2016. Et avant que tu demandes, c’est trop tard : toutes leurs collections sont déjà parties aux enchères en novembre de la même année.

– Personne ne me prévient jamais quand il y a de bons coups qui se profilent.

– Oui, c’est dommage. La vente a tapé dans les 450 000 balles, mais il y en avait pour eh bien hahaaa toutes les bourses.

– …

– *regard sévère* C’est dimanche, jour du Seigneur et tu pourrais montrer une forme d’indulgence toute chrétienne, Sam. Mais c’est effectivement une disparition regrettable.

– Dis donc, t’as pas habité du côté de Pigalle, toi ?

– Oh si, cinq ans.

– Et tu y es allé ?

– Plusieurs fois. Un des rares musées de France qui n’avait pas de tarifs enfant ou de programme jeunes publics, mais un musée tout ce qu’il y a de muséal, avec des guides et des collections plutôt bien fichues.

– Une vraie petite anthropologie du sexe, quoi.

– Tu peux dire du cul, tu sais, le musée avait tendance à appeler un chat une cha… bref. Mais oui, c’était pas mal fichu, avec des pièces et des archives de la grande époque des folles nuits parisiennes et du Pigalle des années 1850-1946.

– C’est précis, ça. Pourquoi 1946 ?

– La loi dite Marthe Richard, même si la dame en question n’en a pas écrit un mot, Sam, ça te parle ?

– La fin des maisons closes.

– Et donc des bordels légaux, officiellement « maisons de tolérance », ce qui a pas mal changé la vie à Pigalle. Des PME tout ce qu’il y a de légales, taxées à 60 % par l’Etat parce qu’on ne va pas se gêner, et suivies de près par les Préfectures – rien qu’à Paris, on en comptait plus de 700 à la Belle Epoque. Leur ont succédé, souvent aux mêmes adresses, les « clandés » pour clandestins. D’où son surnom de Veuve Qui Clôt et un éternel débat sur la manière dont une société donnée tente de se dépatouiller de toutes les questions qui tournent autour du plus vieux métier du monde, entre morale publique, sécurité des travailleuses et des travailleurs du sexe, légalité du racolage, pénalisation ou pas du client… T’as de quoi remplir quelques kilomètres carrés de papier sur le sujet, avec un beau volume rien que sur l’hypocrisie générale qui l’entoure. Plonger dans le cadre légal de la prostitution aujourd’hui, je te promets qu’il ne faut pas craindre les paradoxes.

– Bon, mais on n’est pas là pour relancer le débat sur le bien-fondé des maisons closes.

– Non. Mais ce qui est certain, c’est que de nombreux bordels se sont de fait retrouvé fermés du jour au lendemain en 1946, avec des pensionnaires qui ont dû se débrouiller autrement dans les années qui ont suivi et des dirigeants qui ont dû fermer en catastrophe des établissements parfaitement légaux la veille encore. Y compris les plus légendaires, largement fréquentés par le tout-Paris, dont une partie des vertueux parlementaires qui venaient de leur casser la cabane.

– Légendaires, carrément ?

– Le bordel de luxe du premier 20e siècle, c’est autre chose qu’un lieu où on vient s’offrir du sexe tarifé, Sam. Oui, évidemment, qu’on y trouve du cul à foison. Mais ça serait aussi partiel que de dire que le Ritz est un hôtel.

– Ben le Ritz est un hôtel.

– C’est un GRAND hôtel. Un Palace. Autrement dit un lieu social à part où on se rend autant pour être vu et pour se rencontrer que pour ronfler comme un bienheureux sur de la literie de prestige. Eh ben le Chabanais, les Belles Poules, l’Abbaye, le Sphinx ou le One Two Two, c’est pareil, sauf qu’on ne se contentait pas d’y ronfler, sur la literie de prestige.

– Les Belles Poules ?

– Oui, celui-ci avait le mérite d’annoncer la couleur. Mais si tu veux mon avis, c’est le One Two Two le plus intéressant.

– Pourquoi ?

– Parce que son ancienne tenancière a publié ses mémoires, déjà, mais parce que le lieu en lui-même était assez fou.

– Il était situé où, ton claque ?

– Rue de Provence, à deux pas de Saint-Lazare, au 122 très exactement – d’où le One Two Two, une manière d’attirer les touristes en mal de sensations. La façade était et est restée d’une banalité à pleurer, même si je trouve magnifique que l’immeuble abrite entre autres la Fédération Française des Broderies et Dentelles, aujourd’hui.

– Non ?

– Oh si, sans compter le Syndicat des fabricants de courroies en cuir et cuirs industriels, ce qui marque une forme de constance, au vu de certaines des pratiques réclamées par les visiteurs du Donjon.

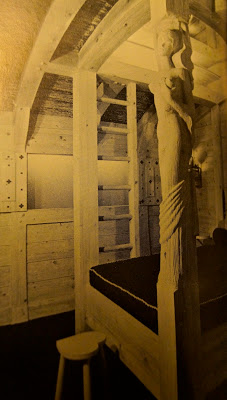

– Il y avait un donjon ?

– Écoutez il va falloir être plus clair, monsieur.

– Ouaip, et on pouvait sûrement te négocier des dragons si t’en avais envie. Il y avait une foule de chambres, en fait, chacune avec son thème. Faut dire que sur sept étages, et avec 22 chambres pour 40 à 60 pensionnaires, les 300 clients quotidiens avaient un peu de place pour s’exprimer. Sept niveaux avec des volets blancs, toujours fermés quelle que soit l’heure. Et une porte d’entrée sévèrement gardée de l’ouverture à 16 heures jusqu’au bout de la nuit, aux alentours de 4 heures du matin, plus tard parfois pour les clients de haut vol.

– MAIS RACONTE ENFIN.

– Le One Two Two a été ouvert en 1924 par Marcel Jamet et sa femme Doriane. C’est Monsieur Marcel qui avait avancé les fonds, mais la loi interdisant aux hommes d’exploiter directement les maisons de tolérance, c’est Madame Doriane qui faisait figure de patronne.

– C’est elle qui a écrit ses mémoires ?

– Nope, ça, ce sera la seconde épouse de Marcel, je vais y venir. Bon, Doriane ne s’appelle soit dit en passant pas du tout Doriane mais Fernande, ce qui devait être trop courant pour émoustiller le micheton… C’est une des anciennes « gagneuses » de Jamet, une ex-pensionnaire qui a fait ses classes au Chabanais avant de se ranger des voitures. Une voie typique des mères maquerelles, qui étaient les plus souvent d’anciennes prostituées qui avaient mis de côté de quoi ouvrir leur propre lupanar.

– Une Madame sur 700, un bordel sur 700, donc. Qu’est-ce qu’il avait de particulier, ton One Two Two ?

– Disons qu’il tenait à la fois du lupanar et du club anglais.

– Pardon ?

– Ben oui. Côté bordel au sens propre classique, l’établissement avait tout pour séduire les plus difficiles. 22 chambres, donc, chacune avec son thème donné pour aller y batifoler avec la partenaire de tes rêves, choisie dans le Salon des Choix.

– Du genre ?

– Pour fouetter les ardeurs de leurs visiteurs, Marcel et Doriane avait pris le parti de faire dans l’imaginaire géographique, le voyage et le Kama Sutra idéalisé, figé dans sa vision occidentale.

– Un parc à thème, quoi.

– Ben y a de ça, oui. Aller au One Two Two, c’était s’offrir l’illusion de pouvoir vivre et forniquer à une autre époque et en un autre lieu. En dehors du donjon médiéval en carton-pâte où tu pouvais aller te faire punir de tes péchés par la Sainte Inquisition dans sa version Marc Dorcel, tu pouvais tout te payer. L’igloo Inuit, le mas provençal, le teepee amérindien… Dans la chambre des pirates, le lit figurait une embarcation et tout un système de vérins et de pistons le faisaient bouger dans tous les sens pendant que tu prenais des jets de flotte salée à travers la tronche, histoire de te faire miroiter des horizons marins avec ta partenaire, une jolie pirate avec une chemise toute simple et bêtement déchirée aux endroits stratégiques.

– L’Ile au Trésor, version adulte.

– Si t’as besoin d’une carte à ton âge, chaton, je ne peux plus grand-chose pour toi. T’avais aussi l’Orient Express, une reproduction strictement exacte d’une des cabines de luxe du fameux train. Là encore, la chambre entière était secouée par des vérins qui imitaient les cahots d’un trajet ferroviaire, avec atmosphère sonore garantie. Pour une petite rallonge, tu pouvais même scénariser un peu ton bonheur en demandant l’arrivée d’un contrôleur au milieu de tes ébats. D’une contrôleuse, le plus souvent. Pourquoi tu te marres ?

– Je vies juste d’imaginer une version un peu particulière du Crime de l’Orient Express, avec Hercule Poirot qui se pointe à l’improviste.

– Quand t’aurais fini, pense à toutes les autres possibilités : la chambre Cléopâtre, pour t’envoyer en l’air à l’antique, ou la grange pleine de foin – du vrai foin, changé à chaque rotation. Bref, un vrai petit kaléidoscope des fantasmes de la haute société – parce que ce n’était pas franchement donné, le One Two Two. Sauf les jeudis, des soirs un peu particuliers au One Two Two : cette fois-ci, fini le strass, le pognon et les paillettes. Le bordel cassait ses prix et recevait des gueules cassées et des anciens combattants de la Première guerre pour les remercier à sa manière des services rendus à la Nation.

– L’oignon sacré, quoi.

– SAM !

– Pardon.

– Ceci dit, jeudi ou pas, Poilus ou pas, le 122 rue de Provence ne se limitait pas au côté cul tarifé.

– Il y avait une autre partie ?

– Oui, ce que je te disais tout à l’heure : le haut lieu des nuits parisiennes, l’endroit où tu peux croiser Edith Piaf, Raimu, Mistinguett, Cary Grant, Marlene Dietrich bref, tout ce que la capitale compte de stars et de fêtards insomniaques et bien décidées à faire la bamboche jusqu’à l’aube. C’était une deuxième activité à part entière : le One Two Two avait même passé un deal avec un restaurant voisin, le Bœuf à la Ficelle, un gastro qui servait ces messieurs dames jusqu’au bout de la nuit.

– Classe.

– C’est en tout cas comme ça que Madame Fabienne le décrit : « Au One Two Two, qu’on monte ou qu’on ne monte pas, on se devait d’être aimable et de ne jamais montrer d’impatience. Comparé à la rue de Fourcy, où c’était toc toc toc, on aurait dit le jour et la nuit. Dans les salons, on nous payait pour bavarder, un peu comme des geishas. Les passes avaient lieu surtout l’après-midi. Les gens bien arrivaient dans la soirée et n’avaient pas qu’une seule idée en tête. J’accueillais des hommes d’une classe extraordinaire. Je ne pourrais énumérer le nombre de comtes, ducs, rois, artistes célèbres, hommes politiques, avocats ou médecins que j’ai vus entrer au One. Et ils n’y venaient pas uniquement pour batifoler, mais souvent pour s’y retrouver, comme dans un club. » Dans un certain style quand même, hein : les serveuses ne portaient rien d’autre que des talons aiguilles et un malheureux tablier.

– Et j’imagine que la gamme de leurs prestations allaient au-delà ?

– Oula non, malheureux. C’était extrêmement hiérarchisé et les pensionnaires de Madame Doriane, farouchement sélectionnées, ne se confondaient certainement pas avec les serveuses ou les hôtesses d’accueil. Et ça n’a pas bougé quand Madame Doriane a été remplacée.

– Par qui ?

– Georgette Pélagie, alias Madame Fabienne, nouvelle patronne du lieu et nouvelle compagne de Monsieur Marcel, Doriane-Fernande s’étant fait la malle avec un diplomate en 1939. C’est elle dont on a gardé les souvenirs, publiés en 1975. Une tranche de vie, sachant qu’elle a été successivement pensionnaire et patronne du One Two Two.

– On y apprend quoi ?

– Tu as un peu de bave qui te coule sur le menton.

– Moi ? Pas du tout.

– Mmmmh. Ben on en apprend davantage sur la vie des pensionnaires, encore une fois des filles triées sur le volet : elles devaient correspondre aux critères esthétiques des clients, évidemment, et montrer ou simuler tout l’enthousiasme nécessaire dans leur travail, mais c’était seulement le socle de base, ça. Pour entrer au One Two Two, il fallait montrer autre chose.

– Quoi ?

– Une certaine culture, du charme, de la conversation, de l’aisance et une capacité à s’adapter aux codes culturels de la haute bourgeoisie, d’autant que certaines pensionnaires pouvaient sortir en ville avec leurs clients. Il fallait qu’elles puissent tenir la distance dans le grand monde.

– Mais elles s’y retrouvaient ?

– Encore une fois, leur situation ne reflète certainement pas le quotidien de la prostitution dans les maisons closes, mais oui. Les tarifs pratiqués au One leur assuraient un niveau de vie pas dégueulasse. Citons Fabienne, et ses souvenirs de pensionnaire : « Lorsque je faisais cinq ou six passes dans la journée, c’était le bout du monde. Je n’avais pas besoin de toujours batifoler pour gagner beaucoup d’argent, six ou sept cents francs par jour, dans les années 32-33 (…) J’avais organisé ma vie à mon idée, pris une belle chambre d’hôtel, près de la rue Fontaine, je me déplaçais en taxi. J’étais heureuse. Jamais Doriane n’avait une observation à me faire. » Et ça continue dans les années suivantes : elle s’offre une Traction avant décapotable, va skier à Saint-Moritz et j’en passe. Mais surtout, elle est maligne et comprend vite que pour conserver son niveau de vie, elle doit passer de l’autre côté du plumard, si je puis dire. C’est pour ça qu’elle monte petit à petit en grade : de pensionnaire à gouvernante – celle qui accueille les clients et les aide à choisir mais sans monter avec eux – puis comme Madame, donc en 39.

– Pas la meilleure année.

– Ben bof. L’activité du One n’est pas tellement compromise par la guerre. Non seulement les clients sont trop âgés pour être mobilisés, mais une fois la Débâcle passée, l’Occupant y rejoint l’Occupé sans aucun problème.

– Oh…

– Eh oui. Le cul, ça réunit les hommes de bonnes volontés, y compris quand il s’agit d’accueillir tout l’état-major nazi en poste à Paris, manifestement. Fabienne et Marcel tiennent un bordel, pas un maquis : le One reste ouvert et pour te donner une idée du côté arrangeant des patrons, Fabienne réussit à convaincre les autorités allemandes d’autoriser l’accès… aux Juifs, contre tous les règlements et les lois antisémites en vigueur.

– Oui enfin on ne va peut-être pas en faire une résistante non plus ?

– Oula non. Comme d’habitude, bien difficile vu d’aujourd’hui de juger l’époque ou de distinguer l’inavouable de l’inévitable, mais une chose est sûre, le One a bien fait son beurre pendant la guerre, et a largement joué des relations qui se tissaient dans les salons pour obtenir quelques avantages, un peu comme les palaces parisiens. Guerre ou pas, le One est un établissement de luxe et comme l’Occupant est le premier à s’y prélasser, ça aide : Marcel n’a pas à négocier trop loin pour obtenir des tickets de ravitaillement en essence ou pour obtenir un Ausweiss qui lui permet d’aller acheter en général sous le manteau tout ce dont a besoin le One, pour fonctionner, depuis l’alcool jusqu’aux costumes et aux dentelles de ses filles. Pareil pour le café ou pour le caviar : il y a des arrangements avec le Ciel, et avec le Diable. Tiens, le champagne : officiellement, le One Two Two a droit à… 100 bouteilles par mois, ce qui est grotesque compte tenu de la taille de l’établissement. Bon, ben Marcel monte dans sa voiture et fonce en Champagne pour s’y approvisionner discrètement auprès des producteurs. Résultat : en 1942, quand il épouse Fabienne civilement, c’est grosse nouba au One, avec 50 invités qui se partagent 175 bouteilles et 34 magnums de champagne.

– Ah quand même. Moi qui me pensais buveur correct, là…

– La vie continue et elle ne se déroule pas trop mal vu le contexte, oui. Et pendant ce temps, Madame Fabienne continue son petit train-train : gestion, rentabilité et recrutement.

– Y a des entretiens d’embauche ?

– Figure-toi que oui.

– Eh ben ça doit être quelque chose.

– Je vais laisser Fabienne en parler. « L’engagement des filles était quelque chose de très important, étant entendu que j’étais seule juge. Il y avait énormément de candidates. Être acceptée au One était devenu pour la femme d’une certaine classe, une consécration. J’en avais besoin de cinquante au travail chaque jour, soit avec les jours de congé, un roulement d’environ soixante-cinq, le minimum indispensable pour assurer les deux cents passes entre 17 et 19 heures »

– 200 p… ? Ah quand même.

– Comme tu dis. On payait en redescendant, au passage, jamais d’avance, c’est d’un vulgaire.

– Et le profil des bonnes candidates, c’était quoi ?

– « Si la fille avait un quelque chose, la beauté, l’allure, un style qui manquait au One », Madame Fabienne passait à l’examen détaillé, avec ses critères : pas de tatouage, pas de cicatrice. « Pour qu’elle en soit arrivée là, il fallait que ce soit un corps vraiment exceptionnel. J’arrivais et tournais autour de la fille, nue au milieu de la pièce (…) Si ce que je voyais me convenait, j’échangeais quelques phrases avec elle, car il fallait qu’elle sache se tenir aux salons. Elle n’allait pas être là uniquement pour se faire sauter. La voix, le vocabulaire pouvaient détruire complètement un physique. Une voix de poissarde faisait d’une fille superbe un article tout juste bon pour le Panier fleuri. »

– Question conditions de travail, ça donnait quoi ?

– Rigueur et professionnalisme. Je ne rigole pas, hein : « Les contrôles de police étaient très sévères. Impossible de couper à la visite médicale ; deux fois par semaine, et à la prise de sang mensuelle, même si c’était le jour de sortie (…) Dans les salons, il était interdit de tricoter ou de jouer aux cartes, et les conversations entre nous étaient plutôt limitées (…) La discipline de la rue de Provence était extrêmement rigide. Surtout pour les horaires. Un système d’amendes prévoyait qu’un retard coûtait vingt francs par heure, une absence injustifiée de tout un après-midi, deux cents francs. Et si cela se renouvelait trop, c’était la porte. »

– Ben dis donc, bienvenue à l’armée.

– Là encore, je laisse Fabienne te répondre avec sa gouaille toute parisienne, Sam, il suffit de le lire en pensant à la voix d’Arletty : « N’allez pas penser qu’il s’agissait d’une caserne ! J’en ai vu moi, des malheureuses, dans un bureau, courbées sur leurs machines à écrire. Et tac, tac, tac. Dring. Et tac, tac, tac. Dring. Quand je pense qu’on a osé dire que les maisons, c’était le bagne ! Et l’usine, alors ? Le travail à la chaîne de 8 heures du matin à 6 heures du soir, pour un salaire de misère ! C’était quoi ? Pour nous, il y avait les lumières, le confort, les rires, les cadeaux, les conversations, le champagne, la musique. A ce tarif, j’en ai connu qui auraient aimé la condamnation à perpétuité ! »

– Tiens donc. Certains débats sur le travail du sexe n’ont pas pris une ride.

– Oui, hein ? Bon, une fois de plus, le One est tout sauf représentatif des maisons closes en général et dieu sait que ça pouvait être glauquissime. Certains passages piquent franchement, dans les mémoires de Fabienne Jamet, comme celui où elle revient sur le rôle des macs : « La fille qui a un homme sait que la rouste n’est jamais loin. Même sans claques, elle a le sens du devoir, elle aime son jules. C’est la raison pour laquelle elle s’est mise dans ses mains. Elle lui donne son argent. Plus elle en rapporte, plus elle est fière et en tire du plaisir. Si le jules est sérieux, elle sait qu’il la retirera au bout de quelques années et lui permettra de s’installer, lui évitant de devenir une loque comme ces femmes que j’ai vues faire le tapin rue des Lombards, soixante ans bien sonnés. Vous pouvez être sûr que celles-là étaient des solitaires. »

– Outch.

– Vi. En 1946, de toute façon, fin de la bamboche : la loi Marthe Richard a mis un point final à la grande époque des bordels sans résoudre grand-chose à la question d’ailleurs. M’enfin j’imagine que la morale publique était sauve…

One thought on “Lupanar de vivre”

« les serveuses ne portaient rien d’autre que des talons aiguilles et un malheureux tablier » : je le note mais à fleurs ou pas, ce tablier ? (Il va falloir se décider à nous refaire cette photo avec des talons, du coup)