« No tears for the clown »

En imaginant le fameux Pennywise, Grippe-Sou en VF, Stephen King peut se vanter d’avoir créé un des personnages les plus emblématiques de la littérature, dans la catégorie méchants-qui-foutent-les -miquettes – j’ai personnellement beaucoup de mal à voir flotter un ballon rouge sans avoir un petit frisson le long de l’échine. Quant à savoir où King est allé chercher son clown maléfique planqué sous les bouches d’égout… Disons qu’il y a débat. Soyons clairs : King a toujours dit, répété et maintenu que Pennywise était sorti de sa seule imagination.

Mais on n’est pas forcé de le croire.

La version officielle, la voici : Pennywise est né sous un pont. Au temps où il vivait à Boulder, dans le Maine, le jeune King a dû se taper un soir une longue route à pied, après une panne de voiture. Sa petite randonnée dans le noir l’a amené à traverser un pont de bois. Pennywise serait « né » là, mélange de la figure classique dans le folklore anglo-saxon du troll sous le pont et de l’imagination urbaine un rien déjantée de King, qui n’avait plus qu’à broder autour de la figure du clown, choisi pour la peur qu’il inspire parfois aux plus petits dans les cirques avec son maquillage criard.

Voilà pour l’explication de King. Et c’est un avis personnel, mais je suis prêt à parier que consciemment ou inconsciemment, King nous embobine en beauté et que Pennywise doit beaucoup à deux autres clowns très présents dans la pop culture : Ronald MacDonald et le tueur en série John Wayne Gacy.

Vous me direz que Ronald McDonald, d’ailleurs porté disparu depuis pas mal d’années dans l’univers marketing de McDo, ne tue pas les enfants et vous aurez raison – sauf à coups de graisses saturées et sur le long terme. John Wayne Gacy, en revanche, si – des adolescents et des hommes jeunes, pour être exact. Et quand King écrit Ça,en 1986, il ne peut tout simplement pas avoir échappé à l’histoire de ce brave voisin, arrêté sept ans plus tôt. Et donc my two cents : King ment comme un arracheur de dents quand il jure ses grands dieux que Pernnywise n’a rien à voir avec John Wayne Gacy.

C’est ça, oui. Prends-nous pour des jambons, Stephen.

Un bon voisin

Pour croiser John W. Gacy, il faut filer à la fin des années 70 du côté de Chicago et dans le quartier de John W. Gacy, au milieu du comté de Cook. Et sonner au 8213 West Summerdale Avenue, très exactement. Un brave homme, ce bon John. Marié deux fois, propriétaire d’une boite de travaux de bâtiment et de construction, papa de deux beaux enfants, Gacy est le regular guy typique des années 60-70 et de l’American way of life. Un pavillon dans une banlieue aisée, l’herbe bien tondue, le drapeau américain au bout de son mât, et surtout un visage jovial bien connu dans le quartier… Beau parleur, charmeur malgré un physique passe-partout, John a la réputation d’avoir le cœur sur la main. Le gars qui prête ses outils ou qui déneige les allées des voisins l’hiver. Le bénévole qui ne compte pas ses heures dans toutes les associations caritatives du secteur et qui n’est jamais le dernier quand il s’agit d’aller monter un barbecue dans le quartier – des gros rassemblements, jusqu’à 400 convives.

Un bon mec, quoi le genre de gars investi qui bosse douze heures par jour mais qui trouve encore moyen de faire du bénévolat, par exemple en visitant les gamins de l’hôpital du coin pour essayer de les faire rire, déguisé en clown. Il a même son personnage à lui : Pogo, un gros clown marrant avec un bonnet à pompon, de grandes tâches bleues autour des yeux, des gants blancs et un grand sourire – bien rouge, le sourire, on ‘en fait jamais assez quand on joue les clowns, après tout.

Un peu bizarre quand même, ce sourire. Regardez les contours : ils ne sont pas arrondis comme chez les clowns du cirque, non. Il a des angles durs, un peu comme celui du Joker dans Batman, non ? Bon, un détail, sûrement.

Ou pas.

L’erreur de trop

Barbecues géants ou pas, quelque chose plombe l’atmosphère dans l’Illinois, en 1978. Depuis des mois et des mois, des jeunes gens disparaissent sans laisser de traces – mais disparaissent vraiment – toute une bande de garçons de 15 à 20, comme disparus de la surface de la terre. Et le 11 décembre 1978, c’est au tour de Robert Piest, 15 ans, d’être porté manquant alors qu’il rentrait de la pharmacie où il travaillait après le lycée. Quelques heures plus tard, le détective chargé de l’enquête, Joseph Kozenczak, apprend que le jeune garçon avait rendez-vous avec un certain John W. Gacy – le gentil clown avait semble-t-il dans l’idée lui proposer un autre job, mieux rémunéré.

En vérifiant par pure routine le casier judiciaire de Gacy, le policier tombe de l’armoire en découvrant que cette figure locale a purgé dix ans plus tôt une longue peine de prison pour viols sur mineurs – des garçons. Jeunes. Et il découvre aussi que bien des gens ont eu quelques soucis autour de lui depuis. De jeunes employés de ses magasins. Des coursiers. Des stagiaires. Quelques rumeurs parlent de fellations forcées, de violences sexuelles et de séances SM poussées. Ce pilier de la communauté a été arrêté à plusieurs reprises depuis sa sortie de tôle, sans qu’aucune procédure n’aboutisse : les jeunes gens ont tendance à ne pas porter plainte. La honte d’être identifié comme homosexuel dans les suburbs du temps de Nixon et de Carter n’y est pas pour rien, d’autant que la police n’accueille pas toujours ce genre de plaintes avec le sérieux qu’elle mérite, et je crois que je viens de faire l’euphémisme du siècle.

Interrogé au commissariat, Gacy est parfaitement à l’aise. Il la joue copain tout en ne se privant pas de rappeler qu’il a le bras long et qu’il un juste un brave type, catholique et bénévole. Le côté « allons les gars, entre nous : vous vous doutez que ce n’est qu’un malentendu, tout va vite s’expliquer. »

Des clowns sur les murs

Ça, pour tout s’expliquer, tout s’explique.

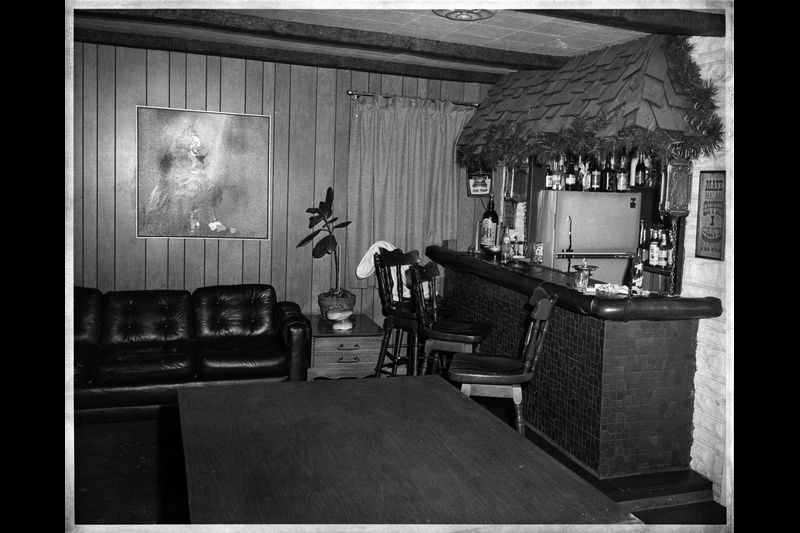

Pendant que ses collègues cuisinent Gacy, Kozenczak décroche un mandat et fouille le pavillon de Gacy, convaincu d’y trouver le gamin disparu. La maison est très propre, très ordonnée. Au mur, quelques tableaux peints par Gacy lui-même – la plupart montrent un même sujet : des clowns. Il y a autre chose, ceci dit. Des menottes. De faux badges de policiers. Un couteau, une arme à feu. Des couvertures tâchées par des souillures couleur de sang séché. Du Valium, des seringues, du chloroforme. Des cordes. Des vêtements, aussi.

Des vêtements beaucoup trop étroits pour être ceux du grassouillet M. Gacy. Mais aucune trace du jeune garçon, en revanche. Le temps de faire analyser les éléments découverts, les policiers sont obligés de libérer Gacy, placé sous haute surveillance. Le gentil clown débonnaire joue la carte du type serein comme jamais. Il pose des guirlandes de Noël comme d’habitude, aide ses voisins à déneiger leurs allées et va jusqu’à… payer un déjeuner au restaurant aux enquêteurs qui le surveillent. Au cours du repas, il leur lance, fanfaron : « vous savez, les clowns s’en tirent toujours ».

Une sale odeur

Excédé par la présence constante de deux inspecteurs devant chez lui, Gacy décide de jouer au plus fin et les invite chez lui, pour un café. Gacy a monté le chauffage et l’un des policiers, l’agent Schulz, renifle bien une odeur étrange dans l’air, mais toujours rien de tangible. Alors ? Alors on la joue Al Capone en changeant l’angle d’attaque : les policiers finissent par arrêter Gacy le 21 décembre, pour… vente de marijuana. Un simple prétexte pour pouvoir fouiller la baraque de fond en comble. Sous pression, Gacy s’effondre enfin et avoue avoir enterré « un ancien amant » sous le sol de son garage, jurant ses grands dieux qu’il s’agissait de légitime défense.

Dans le vide sanitaire, les policiers vont trouver un peu plus que ça. Après avoir pompé une mare d’eau infecte – Gacy avait volontairement débranché la pompe qui empêchait la neige fondue d’inonder l’endroit le vide sanitaire, un des techniciens de la police scientifique, Daniel Genty, se glisse dans cet espace étroit de 8 mètres sur douze, aménagé sous la cave du pavillon.

Honnêtement et même quand tu sais à peu près à quoi t’attendre, il faut avoir les nerfs solides, surtout quand Genty tombe sur un bras humain à moitié décomposé. Il lâche aussitôt à ses collègues, juste au-dessus de lui : « Je crois que cet endroit est rempli de gamins ».

C’est le moins qu’on puisse dire. Interrompues trois mois à cause d’un des épisodes blizzard typique de l’Illinois, les fouilles vont permettre de découvrir 26 corps, soigneusement positionnés pour occuper l’espace de façon optimale, comme dans Tetris. Trois autres sont enterrés dans le jardin. Quatre autres seront retrouvés près d’une rivière voisine dont celui de Robert Piest, mort étouffé, la gorge remplie de sopalin. 33 victimes en tout, tellement abimées par le temps et par des couches et des couches de chaux vive que 27 seulement pourront être identifiées, le plus souvent grâce aux empreintes dentaires.

« Bad Jack »

Il va sa sans dire que le procès commence mal pour Gacy, qui n’a guère d’autre choix que de plaider la folie, même s’il tente d’abord de convaincre les jurés que tous ces morts sont la conséquence de jeux érotiques qui ont mal tourné. Ses avocats et lui en font alors des caisses sur l’air de la possession démoniaque et des troubles de la personnalité. Gacy prétend avoir quatre identités distinctes : l’entrepreneur de travaux que chacun connaît, le clown, le militant politique et une quatrième personnalité, qu’il décrit comme un policier. Gacy donne même un nom à ce double imaginaire censé cohabiter avec les trois autres Gacy : Jack Hanley. Surnommé Bad Jack, c’est cet aspect de lui-même qui l’aurait poussé à se débarrasser de tous ces jeunes gens. Homophobe, Bad Jack prendrait parfois le dessus dans la tête de Gacy, le poussant à se débarrasser de dizaines de gens considérées comme des « rebuts stupides, faibles et dégénérés ».

Bon ben cette ligne de défense foireuse a… foiré : fin 1980, Gacy est condamné à mort 12 fois, pour 21 peines de perpétuité – la différence tient au fait que certains de ses crimes avaient été commis dans d’autres états qui n’appliquaient pas la peine de mort. Son attitude amusée et moqueuse face à d’autres victimes sorties vivantes de leurs confrontations ne l’aida pas plus que le coup du méchant Bad Jack. Son homophobie, d’autant plus violente qu’il n’assuma jamais sa propre homosexualité, justifiait à son sens tous ses actes.

De procédure en procédure et de recours en appel, Gacy va ensuite passer 14 ans dans le death row du pénitencier de Menard, dans l’Illinois, avant d’être exécuté par injection le 10 mai 1994 après quelques dernières paroles qui ne resteront pas comme les plus remarquables qu’on connaisse : « kiss my ass » (« baise mon cul »), adressés à son gardien sur la route vers la chambre d’exécution. Devant le bâtiment, un millier de personnes s’étaient réunies, les unes pour protester contre la peine de mort, les autres – plus nombreuses – pour se réjouir de l’exécution. Certaines portaient des t-shirts spécialement conçus pour l’occasion, avec le slogan « no tears for the clown », pas de larmes pour le clown.

Gacy aura passé ses 14 dernières années à répondre à des journalistes, à écrire à ses admirateurs, (si si), à échanger avec des criminologues et à se vanter des innombrables livres, films et articles que son parcours inspirait.

Oh et puis il peignait, aussi – des clowns, surtout.

One thought on “« No tears for the clown »”