Panique à la bibli

– Hey toi ! Oui, toi, qui t’avance d’un pas résolu dans l’existence, avec l’allure assurée et conquérante de celui qui a décidé de prendre son destin en main et à la gorge pour obtenir de la vie précisément ce qu’il veut !

– Hou, aïe.

– Je sens dans ta détermination palpable la volonté indomptable de saisir la moindre occasion de réaliser un coup remarquable et audacieux.

– Tu en fais peut-être un tout petit peu trop. Pas grand-chose, hein.

– Boh, je ne trouve pas. Ca reste sobre non ?

– C’est pas exactement le mot que j’aurais employé.

– Stupéfiant ?

– Alors, oui, si on veut.

– Ah mais tu vas comprendre, figure-toi que…

– Tu as quelque chose à me vendre ?

– Je…ah ben oui. Qu’est-ce qui t’a mis la puce à l’oreille ?

Les bijoux. Définitivement les bijoux.

– Trois fois rien. Je t’écoute.

– C’est une excellente affaire que je te propose. C’est bien parce que tu es mon client préféré.

– Et accessoirement le seul.

– Médisance, c’est bien la peine. Figure-toi que j’ai pu…comment dire, mettre sur la main sur un petit trésor.

– Ha ha.

– Un lot complet, tout neuf, sous emballage d’origine et tout.

– On va finir par y arriver, j’ai tellement de mal à contenir mon impatience.

– Comme je te comprends. Je te parle d’un ensemble de flacons de gel hydroalcoolique, de masques, et de lingettes désinfectantes ! Monsieur est intéressé, hein ?

– Euh, pffff…

– Parce que c’est toi, je te mets aussi une boîte de gants en latex. La plupart n’ont jamais été utilisés.

– Qui pourrait résister.

– Je vois, dur en affaire. Laisse-moi te glisser le petit papier plié sur lequel j’ai indiqué le prix…

– Tu…non mais tu n’es pas sérieux ?

– Mais enfin tu sais que ça vaut de l’or ! On n’en trouve nulle part, les gens se battent. La lingette se négocie au prix du papier toilette, c’est dire !

– Je crains que tes informations soient un tout petit peu dépassées. Pas grand-chose, hein, à peu près deux ans.

– Tu veux dire que ma précieuse cargaison n’est plus si précieuse ?

– C’est globalement l’idée.

– Je dois comprendre qu’une fois encore mon audace entrepreneuriale, lancée à la conquête du monde sur les flots du succès, poussée par le vent puissant de l’ambition, sombre dans les remugles saumâtres de l’échec à quelques encablures du quai ?

– Je crois bien que tu viens de faire une Vasa, oui.

– J’en prends la responsabilité en me retir…

– Attends attends, une minute. Ne t’emballe pas, pas de conclusions hâtives et définitives. Tout n’est peut-être pas perdu. Mets tes marchandises de côté, ça pourrait resservir.

– Tu crois ?

– Ecoute, je n’exclue pas que nous soyons face à des cycles. La demande pourrait revenir.

– Voilà qui me redonne le sourire.

– Bon, ça prendra peut-être une petite centaine d’années.

– Ca risque de poser un problème de stockage.

– Tu pourrais recommencer à utiliser du papier-toilette, peut-être, plutôt que de l’entreposer partout ?

– Le cours va remonter.

– Si tu le dis…

Faut reconnaître qu’il a su en faire quelque chose.

– Non, dis-m’en plus sur cette histoire de cycle.

– Tu vois, cette image un peu éculée (je ne dis pas qu’elle est erronée, juste un peu cliché) qui est utilisée quand on parle par exemple d’un régime dictatorial qui a peur que l’information et la vérité qui le feraient vaciller soient connues de tous ?

– En parlant de questions revenues dans l’actualité…

– De fait. On a alors l’habitude de parler de la connaissance comme de quelque chose qui se diffuse, se propage, de façon inexorable et conquérante.

– C’est vrai.

– Un peu comme un incendie…ou une maladie. Une bonne maladie, mais une diffusion virale. Les livres sont le vecteur de la connaissance, et lui permettent d’atteindre une circulation exponentielle.

– Effectivement. L’image est courante, c’est vrai, mais pas mauvaise cela dit.

– Je suis tout à fait d’accord. Cependant il se trouve que par un singulier tour du destin, le développement parallèle de l’hygiène publique et des bibliothèques a donné dans le monde anglo-saxon une traduction très littérale à cette idée.

– Ce qui se tient puisqu’on parle de livres.

– Tout cela est d’une logique imparable, mais les événements ont néanmoins pris un tour un peu irrationnel. Le moment où les citoyens des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne ont eu de plus en plus la possibilité de se rendre dans des établissements spécialisés et publics pour emprunter des livres a également été celui où le monde a découvert les germes, microbes, et autres bactéries qui propagent les maladies.

– J’imagine qu’on a alors cherché à s’en prémunir et à contrarier leur circulation.

– Tu imagines bien.

– Mais je ne vois pas le rapport avec les bibliothèques. Les gens sont allés emprunter en masse des livres de médecine ?

– Ah non, il faudra attendre le 21e siècle pour que trois lectures vite fait transforment n’importe qui en infectio-épidémiologiste de premier plan.

– Alors quoi ?

– Alors ces deux pays vont être saisis par une question qui alimentera pendant à peu près 40 ans la great book scare, autrement dit la grande panique livresque : et si les bouquins publics étaient un vecteur d’épidémie infectieuse ?

– Vraiment ?

– Mais oui. L’idée qu’on puisse éventuellement choper un truc en compulsant un vieux tome n’est pas à proprement parler nouvelle dans la deuxième moitié du 19e siècle.

– Ah oui ? Je me demande qui a bien pu déjà y penser…

Evidemment, il faut toujours qu’il ait raison…

– Oui, mais le problème nouveau avec l’ouverture d’un nombre croissant de bibliothèques publiques, c’est que les livres circulent, ils passent littéralement de main en main, et Dieu seul sait ce qu’il peut bien y avoir sur les mains en question. Et si un malade a toussé au-dessus des pages, hein ?

– Je comprends que la question puisse se poser.

– A fortiori à une époque qui connaît des épidémies de tuberculose, de variole, ou de scarlatine. Et alors que les connaissances sur ces maladies sont suffisantes pour qu’on imagine qu’il puisse y avoir un risque, mais sans pouvoir répondre à toutes les interrogations. Au Royaume-Uni, la loi sur la santé publique de 1875 interdit le prêt du linge qui aurait été exposé à des infections. Elle ne mentionne pas les livres, mais introduit dans la législation le risque associé avec le fait de se passer des objets contaminés.

– Plutôt une bonne chose, dans l’absolu.

– Certes. Cependant à l’époque, les bibliothèques publiques sont encore relativement nouvelles. On s’interroge sur le risque que représente le fait d’inhaler les poussières diverses transportées et diffusées par les livres. Ces objets anodins apparaissent comme vecteurs potentiels de maladies mortelles, à travers le simple fait de les tenir ou de les ouvrir, parce qu’un lecteur précédent aurait expectoré des particules dangereuses sur ses pages.

– Mais ça a des conséquences concrètes ?

– Ah oui. En 1879, la question du risque de contamination que représentent les ouvrages, remontée par des usagers, est posée lors d’un comité de direction de la bibliothèque publique de Chicago. Elle n’avait pas été soulevée jusque-là, et c’est W. Poole qui est chargé de se renseigner.

– Juste W. ?

– Je n’ai que les initiales. Poole se renseigne, et contacte d’autres bibliothécaires et des médecins. Il reçoit 19 réponses de praticiens, dont un seul dit avoir entendu parler d’une contamination via un livre, qui se serait produite à Londres. L’avis général est que c’est possible, mais peu probable. Pour le dire autrement, risque faible mais non nul. C’est par exemple ce qu’écrit le Chicago Daily Tribune en juin 1879.

– Pas certain que ça rassure les usagers, si je me base sur des exemples récents en matière de doute sur le risque de contamination par contact avec des surfaces potentiellement infectées, par exemple.

– Par exemple, oui. En novembre 1886, le Perrysburg Journal (Ohio) liste les livres comme faisant partie des objets qu’il convient de retirer de la chambre des malades. Une semaine plus tard, le Ohio Democrat va jusqu’à affirmer que la scarlatine circule effectivement via des livres qui n’ont pas été proprement désinfectés.

– J’imagine donc que pour ce qui est de calmer les craintes, c’est raté.

– C’est pas concluant, non. Poole continue à solliciter des avis médicaux, auprès de praticiens comme de représentants des autorités médicales des états. Il reçoit ainsi d’autres signalements de contamination à travers des livres et lettres, mais aussi des conseils pour les éviter.

– Ah, chouette, des protocoles sanitaires.

– Certains préconisent que les livres prêtés aux malades soient détruits, d’autres recommandent de les désinfecter en suggérant l’usage d’acide sulfurique, avec éventuellement passage à la vapeur et séchage par air chaud.

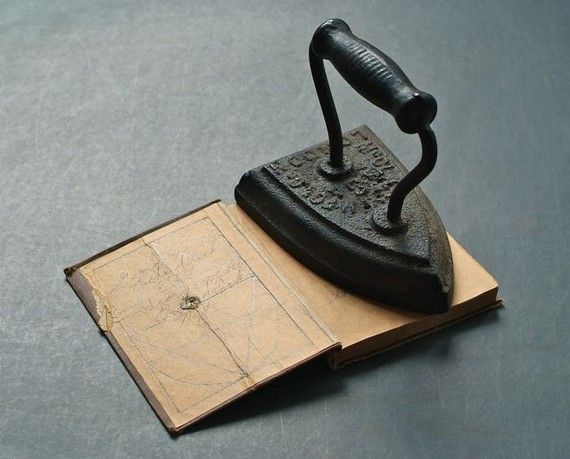

Un bon repassage, et hop.

– Carrément ?

– Il faut ce qu’il faut pour que les lecteurs ne fuient pas. Les premières mesures connues pour traiter le problème sont mises en place à Sheffield, en Angleterre, en 1888 : les livres retournés à la bibliothèque sont exposés à des vapeurs de phénol. Aux Etats-Unis, la possibilité de prendre des mesures pour empêcher la circulation des maladies infectieuses via les livres est laissée aux états, mais l’inquiétude est réelle à travers tout le pays. En réaction, les bibliothécaires mettent en place des mesures pour désinfecter les livres, selon des méthodes variées. En Pennsylvanie ou à New York, par exemple, on utilise du formaldéhyde ou de la simple vapeur.

– Moi je dis que c’était le moment de proposer un service combiné bibliothèque/pressing.

– Tu sais que de toutes tes idées d’entreprises, c’est loin d’être la plus idiote. Sur ce, en septembre 1895, l’infortunée Jessie Allan, résidente du Nebraska, est terrassée par la tuberculose. C’est moche, surtout que déjà elle habitait dans le Nebraska, mais en plus en travaillait à la bibliothèque municipale d’Omaha.

– Life’s a beach.

– Sa disparition avive les peurs d’une contamination par les livres, comme le note le Library Journal, la revue de l’association Américaine des Bibliothèques, dans son numéro d’octobre 1895. Un débat s’ouvre alors entre Library et la revue Science Siftings. Cette dernière affirme que la majorité des maladies infectieuses parmi les classes éduquées vient des livres, ce que Library conteste en mettant en avant qu’aucun des experts médicaux contactés n’est en mesure de confirmer une seule contamination de ce type. Siftings répond que Library parle de sujets qu’il ne connaît pas, et devrait se limiter aux questions de classements et de bibliographie.

– Oooooh, coup bas.

– Le rédacteur en chef de Library explique alors qu’il a lui-même mené trois ans auparavant une expérience à l’Institut Brown, en faisant boire à des singes du lait dans lequel avaient trempées des pages de livres tenues par des malades.

– Mais QUI imagine ces expériences ?!

– Aucune idée, mais toujours est-il qu’aucun des cobayes n’est tombé malade. Le rédac’chef ajoute en revanche, en citant une étude menée à Dresde, que quiconque tourne les pages d’un livre en s’humectant les doigts risque de finir malade, et l’aura bien cherché.

« J’avais raison. »

– Quand on dit qu’on dévore un bouquin, c’est une image.

– Toi qui aimes les protocoles expérimentaux à la con, tu vas être content. En 1896, le Lancet relate une étude menée par deux médecins français, du Cazal et Catrin. Ils ont fait tremper des livres mis à disposition de patients dans des hôpitaux, et en ont tiré une potion qu’ils ont inoculée à des animaux.

– Et en concluent que ça ne marchait pas comme ça, la lecture.

– Même pas. Ils ont ainsi mis en évidence des transmissions de streptocoques, pneumocoques, et bacilles de la diphtérie. En revanche pas d’infection par les bacilles typhoïques ou de Koch. Ils recommandent par conséquent des désinfections au formaldéhyde ou à l’autoclave. Tout en reconnaissant que c’est pas évident et que ça a tendance à abîmer les bouquins en question.

– Oui, on peut les passer à la machine aussi, à ce compte.

– Dans le même temps, le docteur Elmer Horton de l’université de Pennsylvanie réussit avec succès des opérations de désinfection de livres avec du formaldéhyde (formol). Il établit les bonnes doses et durées pour éliminer les pathogènes sans abîmer les livres. De son côté Library lâche un peu l’affaire et finit par plaider pour la destruction pure et simple des livres de personnes malades.

– Carrément ?

– Oui. L’idée va finir par s’imposer comme le meilleur moyen de rassurer les usagers et de maintenir le développement des bibliothèques. Dans la ville de Bradford, aux Etats-Unis, la bibliothèque reçoit des autorités médicales la liste des personnes malades. Si elles ont emprunté des livres, ils sont remis aux hôpitaux pour n’être utilisés que par les patients. Ceux qui n’ont rien emprunté ne peuvent plus accéder à la bibliothèque tant que leur foyer n’est pas déclaré sain.

– Et qu’ils ont payé les indemnités de retard.

– Au Royaume-Uni aussi, des croisements de fichiers sont mis en place pour notifier les autorités sanitaires comme les personnes concernées quand des malades empruntent des livres, afin qu’ils les remettent aux pouvoirs publics pour qu’ils en disposent comme bon leur semble. En 1891, des amendes sont mises en place pour les personnes contaminées prêtant des livres à d’autres en connaissance de cause.

– Je savais bien que ça finirait avec des pénalités.

– Certaines communes procèdent différemment, en taxant ceux qui ramènent à la bibliothèque des bouquins dont ils savent qu’ils ont été entre les mains de contaminés. Par ailleurs, la possibilité de détruire les livres qui pourraient être infectés est ouverte, et la pratique se généralise à Londres dans les années qui suivent. Sachant que des compensations sont prévues pour les bibliothèques dont les livres sont ainsi détruits.

– Parce que la préoccupation de fond est aussi de ne pas mettre leur activité en danger.

– Exactement. L’utilisation de divers produis chimiques pour désinfecter les bouquins se poursuit, quand bien même ils s’avèrent également dommageables pour les livres eux-mêmes. Et puis on va plus loin : le Western Massachussetts Library Club finit par recommander que les livres soupçonnés d’être contaminés soient tout bonnement brûlés. Le Library Journal britannique publie des recommandations de médecins qui préconisent la même chose.

– Des autodafés pour sauver les bibliothèques, je l’avais pas vu venir.

– Faut avoir connu une pandémie pour comprendre. En 1900, la vapeur de formol fait office de méthode de référence pour désinfecter les livres, mais un autre protocole est néanmoins présenté devant l’Académie de Médecine de Paris, qui recommande deux tiers de formol et un tiers de chlorure de calcium.

– On recherche un bibliothécaire, expérience en laboratoire de chimie requise.

– Aux Etats-Unis, le Western Massachussetts Library Club plaide pour la destruction des livres exposés à la typhoïde, la scarlatine, la variole, la diphtérie, ou la tuberculose. En 1900, l’autorité de santé de Scranton, en Pennsylvanie, ordonne l’arrêt des emprunts et de la circulation des livres pour lutter contre l’épidémie de scarlatine. L’interdiction est maintenue trois semaines, pendant lesquelles tous les livres ramenés sont traités à la vapeur de formol pendant 36 heures afin de rejoindre les collections.

– Les livres sont mis à l’index, mais faut surtout pas le lécher.

– L’Académie de Médecine de Paris revient à la charge en 1907. Sans doute mandatée par un ministre au vu des résultats, elle formule des recommandations pour prévenir la contamination des livres, qui retiennent l’attention des bibliothécaires américains. Dis-moi si des fois ça te rappellerait pas quelque chose.

– Je t‘écoute.

– Voilà :

- mise à disposition de fontaines d’eau aux entrées et sorties des salles de lecture pour que les usagers puissent se laver les mains ;

- nettoyage des sols et surfaces avec des produits antiseptiques ;

- fourniture « d’humecteurs stériles » pour les lecteurs qui ne peuvent pas s‘empêcher de se mouiller les doigts pour tourner les pages ;

- distribution de panneaux en verre à placer au-dessus des livres en cours de lecture pour empêcher la contamination via toux et éternuements.

« Les pièces doivent être aérées toutes les heures sauf si des activités physiques sans élévation du rythme cardiaque avec contact sans rapprochement sont organisées, à défaut de quoi la section lecture jeunesse est fermée sous réserve que les parents fournissent une attestation sur l’honneur rédigée à cloche-pied un jour impair. »

– Souvenirs…

– En 1907, la loi britannique sur la santé publique est modifiée pour inclure le risque de contamination lié spécifiquement à l’emprunt de livres. Ainsi les personnes soupçonnées d’être porteuses de maladies contagieuses n’ont plus le droit de donner, d’emprunter, ou de rendre des livres en bibliothèque, avec des amendes pouvant aller jusqu’à près de 200 euros actuels :

« Une personne qui se sait contaminée par une maladie infectieuse ne doit emprunter ni ramener aucun livre auprès d’une bibliothèque. »

– J’aime bien ce petit aller-retour dans l’escalade entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

– Retraversons l’océan alors. En 1908, c’est la Bibliothèque publique de New York qui adopte la règle de transmission aux autorités de santé des livres empruntés par des personnes infectées. La même année, un article dans le American Journal of Public Hygiene indique que la vapeur est plus efficace que le formol, parce qu’elle pénètre mieux, mais il y a plus de risque d’abimer les bouquins. D’autres méthodes sont encore proposées dans les années qui suivent pour traiter ce problème, à base de phénol et de diesel, ou menthe/huile de cannelle pour ceux qui n’aiment pas que la salle de lecture ait des relents de garage.

– Au moins les livres vont sentir bon. Mais y’a pas un moment où, comment dire, on se rend que c’est peut-être pas la peine d’en faire autant ?

– Si. Les choses semblent en voie d’apaisement à l’arrivée des années 1910. Il apparaît que les bibliothécaires eux-mêmes ne présentent pas de taux d’infection particulièrement plus élevés que le reste de la population. Ou qu’aucune étude épidémiologique ne permet de faire remonter des infections à la fréquentation de bibliothèques.

– Voilà, ça par exemple, c’est bien.

– Mais tu sais ce que c’est, il arrive toujours un gars qui publie une étude en se prétendant le grand spécialiste qui a tout compris.

– Ca me rappelle encore quelque chose.

– En 1914, un dénommé William Reinick publie un article dans l’American Journal of Pharmacy sur les livres comme source de contamination. Il fait mention d’une contamination à la variole via un ouvrage, de rhumes attrapés en respirant de la poussière de livres, de plusieurs blennorragies transmises via des bouquins, et même d’un empoisonnant sanguin fatal après qu’un lecteur ayant compulsé un livre s’est touché une plaie. Reinick va jusqu’à alerter contre le risque de transmission du cancer après exposition à des tissus cancéreux via un livre. Il mentionne la mort de 40 cochons d’Inde contaminés par des livres « sales ».

– Il serait pas un peu marseillais ?

– Tu dis ça parce qu’il en fait des caisses ?

– Euh…oui. Aussi.

– A l’époque, la bibliothèque publique de New York recevait encore une liste quotidienne de patients atteints de maladies contagieuses, afin de leur donner instruction s’ils avaient emprunté des livres de ne pas les ramener. Les bouquins en question étaient alors détruits. En mars, une proposition de loi est discutée par le Congrès de l’état de New York, qui prévoit que tous les livres retournés dans les bibliothèques publiques et scolaires de l’état soient systématiquement désinfectés avant remise en prêt.

– Tous ?

– Tous, indépendamment du statut de ceux qui les ont empruntés. Le directeur de la Bibliothèque de New York alerte qu’une telle disposition mettrait tous les établissements concernés sur la paille. Le directeur du Bureau des Maladies Infectieuses est sollicité, et explique qu’une telle désinfection systématique serait inutile, inefficace (la méthode proposée étant celle du formol), et dommageable pour les ouvrages. Le directeur de la bibliothèque menace d’organiser des manifestations publiques si la proposition est maintenue, mais elle est rejetée à l’unanimité par le Comité de Santé publique.

– Quand même.

– Dans le même temps, à Londres, un professeur d’hygiène établit que le risque d’attraper la tuberculose avec un livre est très faible même dans les pires circonstances. En 1916, plusieurs chercheurs soulignent que laisser tous simplement les livres au soleil apporte toute la désinfection nécessaire.

– Décidemment, tous ces parallèles…

– En 1920, le consensus est finalement établi. Oui, dans l’absolu, on ne peut pas écarter un risque, mais vraiment il n’est pas pertinent d’en faire autant. Les recherches sur le sujet continuent néanmoins jusqu’aux années 40 en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, et au Japon, puisque la présence de bactéries sur les pages des livres est établie. En 1950 encore, un bibliothécaire hospitalier britannique indique que la question du risque que représentent les livres contaminés est toujours ouverte.

– Il aura quand même fallu le temps.

– En fait, c’est la large disparition des maladies qui avaient suscité l’inquiétude qui conduit à ce que la question disparaisse.

– Jusqu’à l’épidémie suivante. Note, nous on s’est surtout préoccupés de nos emballages de courses plutôt que des pages des livres. C’est la disparition de la culture écrasée par le consumérisme, LA CIVILISATION COURT A SA PERTE !

– A chaque époque ses inquiétudes. Cette panique tenait à la nouvelle compréhension publique des modes de diffusion et de contamination des maladies et au développement des politiques de santé publique, au moment où des bibliothèques ouvraient un peu partout. On peut aussi y voir une réaction à une forme plus symbolique de contamination. Les bibliothèques mettent à la disposition de chacun une grande masse de connaissances et d’écrits, y compris potentiellement séditieux et malsains, et ceux qui s’opposaient à cette large diffusion des idées jouaient sur les deux tableaux, de façon plus ou moins consciente.

– Je vais quand même garder mon stock de lingettes.

On a des pénalités de retard à payer, vous pouvez nous aider ici.

One thought on “Panique à la bibli”

En tant que bibliothécaire, après tout ce que j’ai vu de déprimant concernant le protocole de prêt et surtout de retour des ouvrages en 2020, je suis contente de ne lire cet article que maintenant. (Quoique quand on reçoit des caisses de dons « ils sont beaux, quasi neufs, on les a retrouvés dans le grenier de nos arrières-grands-parents » on est aussi tentés d’y bouter le feu avant de choper un truc bizarre)